|

..

Les applications mobiles du Département...

Le Département, dans sa volonté de proximité et de service à

l'usager, propose différentes applications sur environnement mobile.

Retrouvez dans cet espace un descriptif des téléchargements

disponibles.

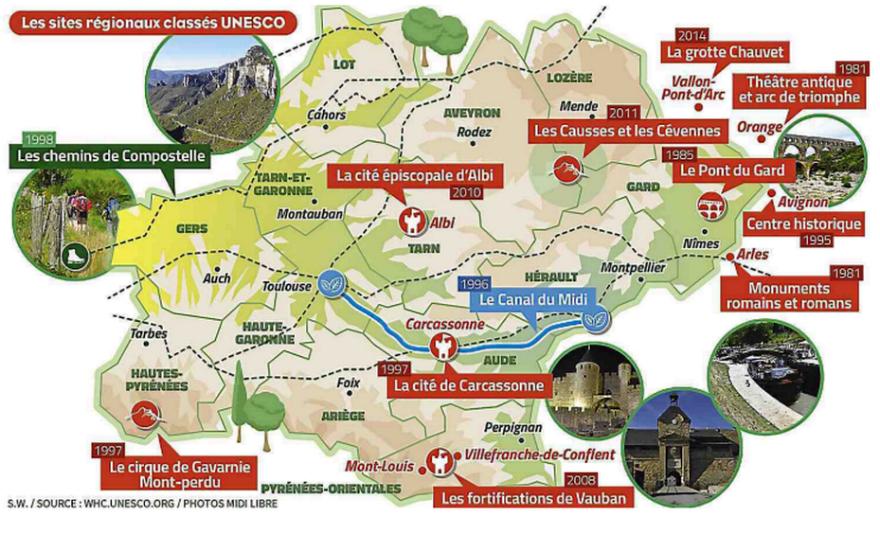

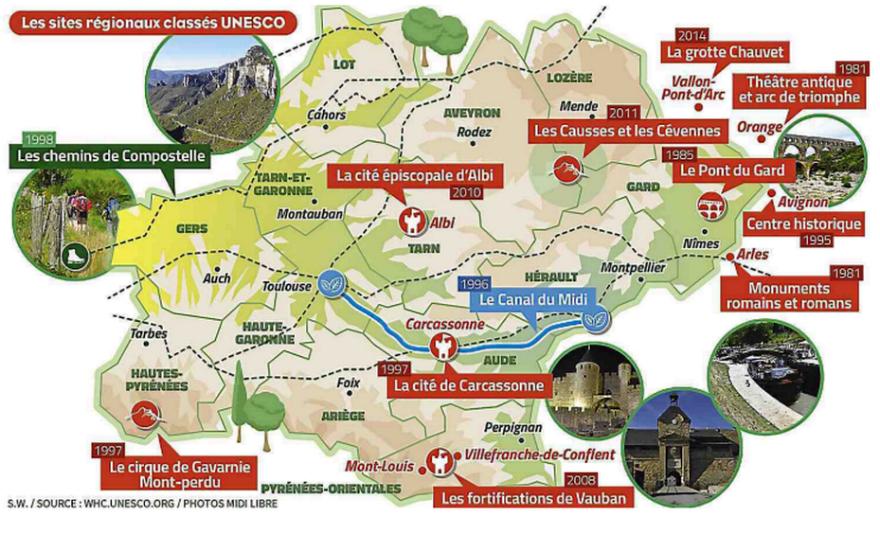

REGIONS

Sources :

articles parus dans divers journaux

ou liens vers d'autres sites

..

Découvrir

Tempête Alex -

JO Paris 2024

Nice

- Nouvelles

de Nice -

Nice ancien -

Menton

- Riviera - Merveilles

Les Alpes-Maritimes -

En France et dans le

Monde

Le Carnaval de Nice

Avec France Bleu Azur le "pourquoi" de monuments ou emblèmes niçois

Christian Maria

- Romancier niçois auteur d'une saga de polars historiques au

XVIe siècle à travers le Comté de Nice, la Provence et les Etats de

Savoie...

Découvrir Nice

..

DÉCOUVRIR LES PARCOURS DU

PATRIMOINE UNESCO

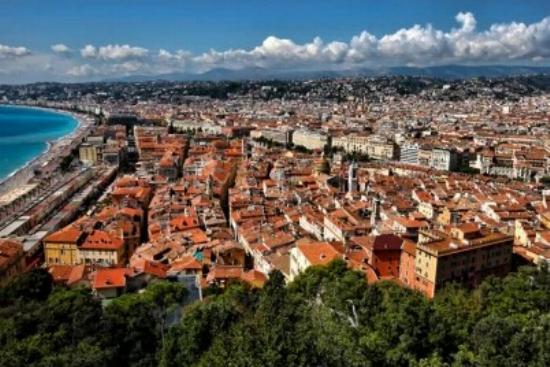

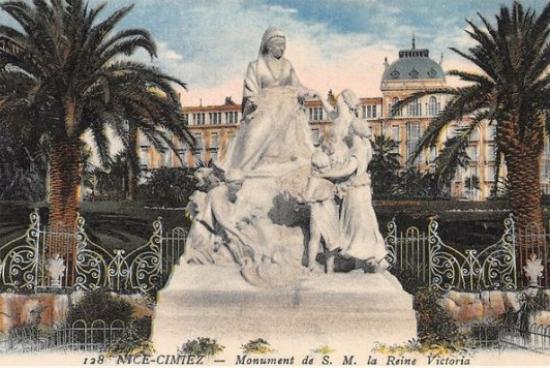

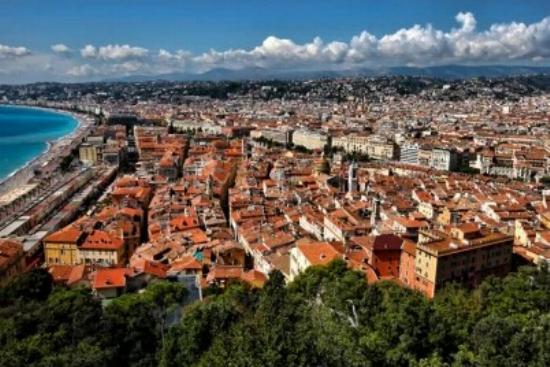

Depuis juillet 2021, Nice est inscrite par

l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial en tant que ville de villégiature

d’hiver de Riviera.

Un peu d’histoire

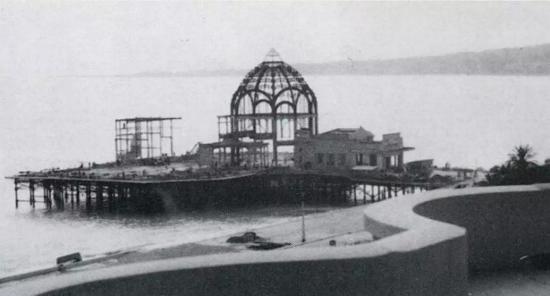

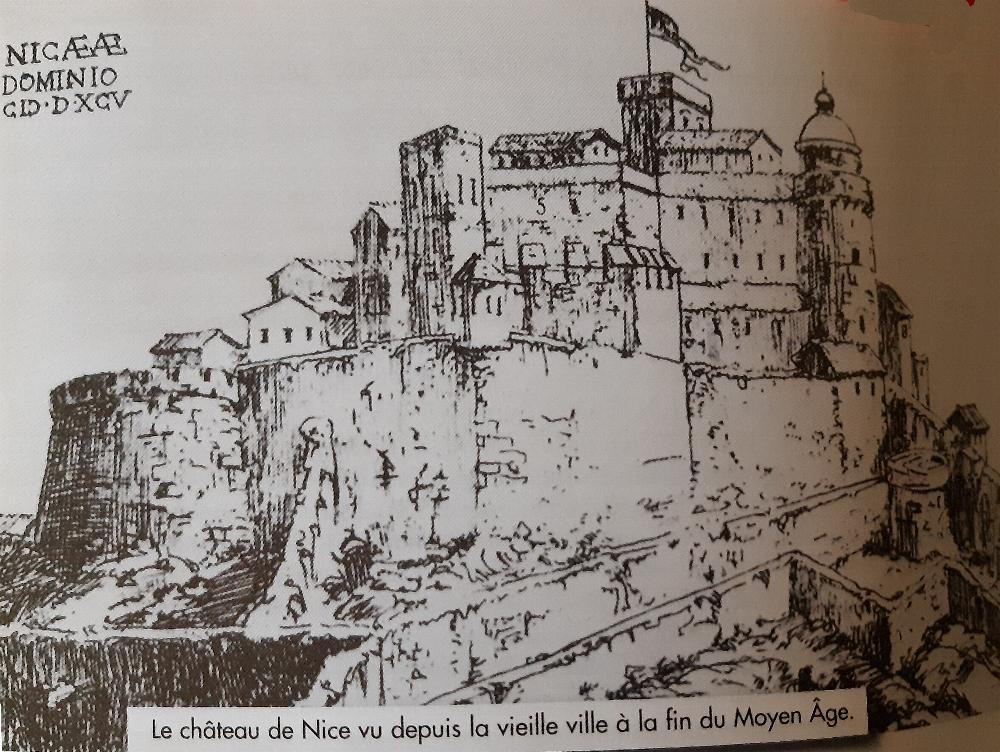

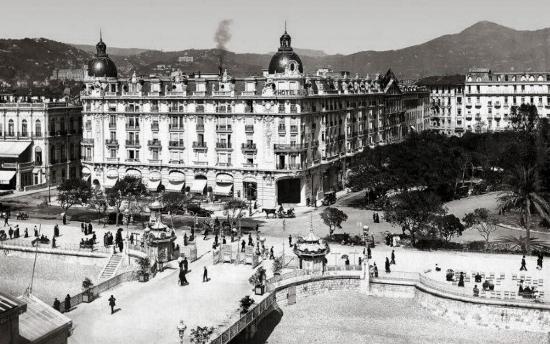

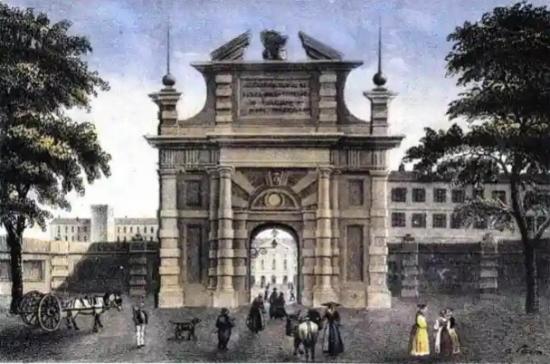

En 1706, sur ordre du roi de France Louis XIV, le château et les fortifications

niçoises sont détruits. Ancienne place forte, la ville doit trouver une nouvelle

vocation. Les États de Savoie, auxquels Nice appartient, entretiennent des

relations étroites avec les Anglais. C’est alors qu’en 1764-1765, Tobias

Smollett, un écrivain Écossais, décide de venir séjourner à Nice. Lors de son

voyage, il écrit ses “Lettres de Nice” qui vont faire permettre de populariser

la ville auprès de ses compatriotes anglais et plus largement encore. Nice

devient alors une étape du Grand tour puis une destination à part entière.

Les premiers étrangers séjournant à Nice viennent passer la saison d’hiver. Ils

appartiennent à l’aristocratie ou aux grandes familles fortunées. Ils viennent

particulièrement pour les bienfaits du climat et la beauté des paysages. Au fil

du temps, l’origine géographique des hivernants s’élargit et la destination se

démocratise.

Dès l’origine, les villégiateurs s’installent, à l’écart de la ville existante,

sur la rive droite du Paillon. Les premières villas sortent de terre sur les

collines et la promenade des Anglais, suivies par les hôtels. La ville est un

chantier permanent, les constructions sont modifiées en fonction des changements

de propriétaires et de la mode. Tous les styles cohabitent, des plus sobres aux

plus excentriques. Ville de plaisirs, Nice s’équipe de lieux de déambulation

(promenades, jardins) et d’édifices dédiés aux loisirs (opéra, casinos,

théâtres, hippodrome, patinoire…). Nice devient alors une ville tournée

principalement sur le tourisme.

..

Les parcours du patrimoine UNESCO

..

Expositions et Musées

.. ..

Musées de Nice

Grâce à une offre

muséale exceptionnelle, Nice se positionne en

deuxième place après Paris en terme de

fréquentation de ses 17 musées.

..

..

JO Paris 2024

Paris 2024 : Les temps forts de la

cérémonie de clôture en images

Cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 : les

anneaux olympiques s'assemblent dans le Stade de France avant de prendre

leur envol

Calendrier et programme des épreuves des

JO Paris 2024

Hommage, taille, visites : trois choses à

savoir sur la montgolfière qui porte la vasque olympique au-dessus

de Paris

Paris 2024 : Les moments marquants de la

cérémonie d'ouverture en images

L'affiche des Jeux olympiques et

paralympiques de Paris 2024 a été dévoilée au Musée d'Orsay

Des nouvelles de Nice et de la Métropole

D’où vient-il, à quoi sert-il,

remplace-t-il du sable... 8 questions pour tout savoir sur le

célèbre galet de Nice

De 717 millions à 59 millions

d'euros: comment la Métropole a fait fondre le budget de la tempête

Alex

"Il faut siffler la fin de la partie":

contre le béton et la spéculation, le préfet des Alpes-Maritimes

veut "redonner sa place à l’agriculture" dans la plaine du Var

Une nouvelle ligne de bus pour desservir

le Vieux-Nice

Prolongation de la voie Mathis à Nice:

une étape stratégique a été franchie

À quoi va ressembler, en 2028,

Nice-Aéroport, la première "gare bioclimatique" d’Europe ?

Les femmes n’étaient pas les bienvenues

aux JO : un parcours à découvrir au Musée national du sport à Nice

Tempête Ciaran à Nice : les galets de

la promenade des Anglais ont disparu

Quels hôpitaux de Nice vont

disparaître pour laisser place au méga hôpital dans la plaine du Var

?

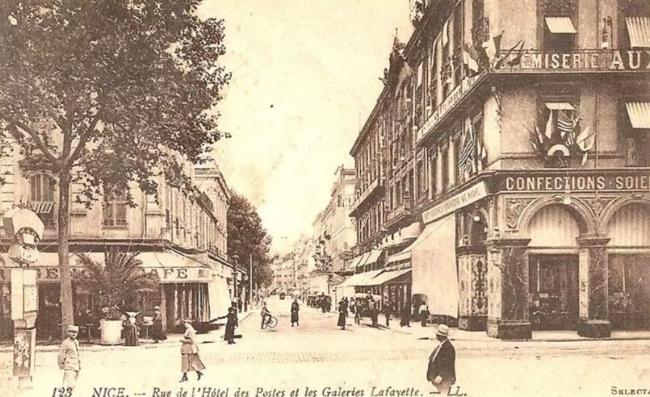

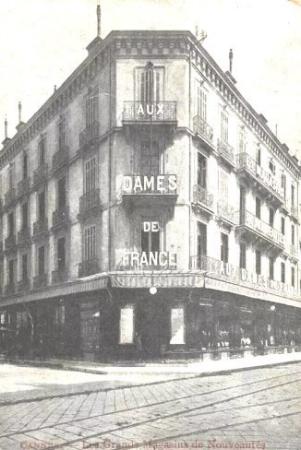

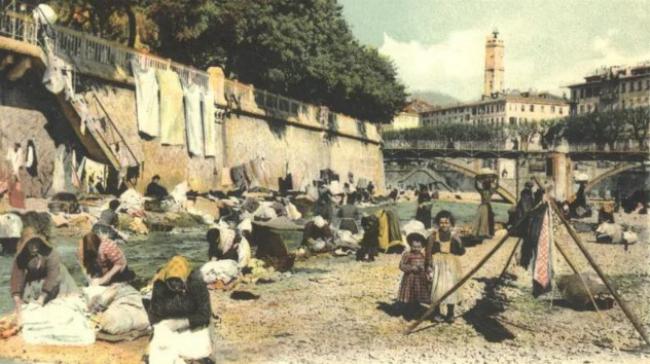

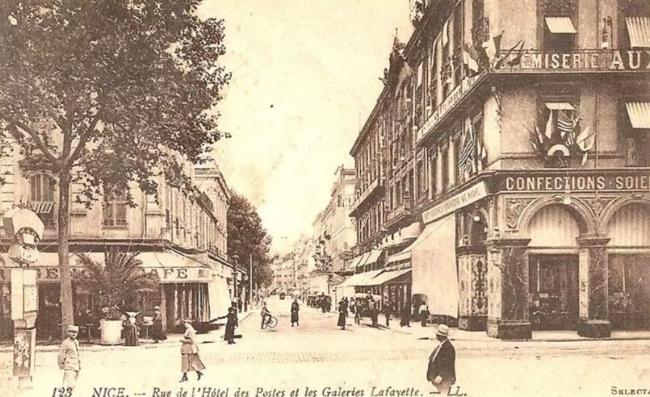

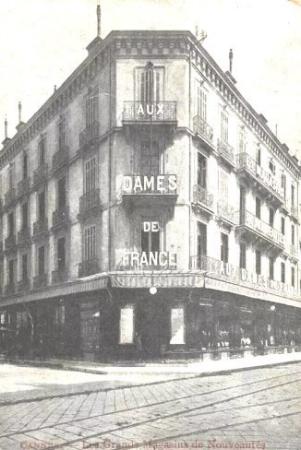

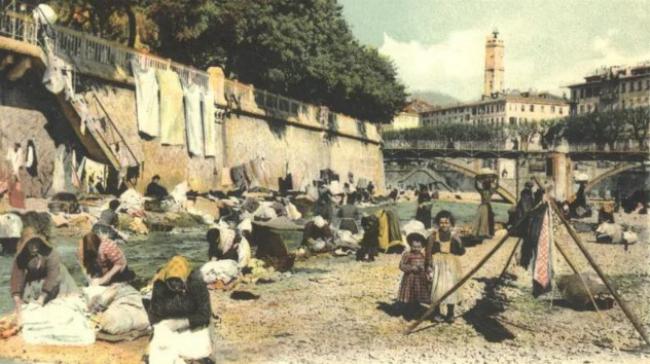

Comment sont nés les grands

magasins sur la Côte d'Azur ?

A Nice, la promenade du Paillon

fête (déjà) ses 10 ans : son passé, son futur, sa vie cachée...

Tandis que la mer monte, l'aéroport

Nice Côte d'Azur s'enfonce

Tram, palais des

congrès, gare, voie rapide… On fait le point sur les grands travaux

à Nice

Gérald Darmanin annonce une

nouvelle brigade antidrogue : Nice première ville à la tester en

France

Tramways, bus... On fait le point

sur les nouveautés du réseau Lignes d'Azur en vigueur dès lundi

New York, Philadelphie, Paris... Des

tableaux de Matisse "jamais venus à Nice" visibles lors de

l’exposition exceptionnelle au musée cet été

Abonnements, cartes, tickets...

On fait le point un mois après les changements survenus au sein du

réseau Lignes d'Azur

Voici comment la

Métropole de Nice va financer le projet titanesque de la nouvelle

station d’épuration (et on sait si le prix de l’eau va augmenter)

Risque d’inondations

à Nice: le Paillon est-il le "grand oublié" des Alpes-Maritimes ?

Trois raisons de ne (surtout) pas

manquer le Nice Jazz Festival 2023

Lutte contre les

incendies : une nouvelle caméra de détection des feux expérimentée à

Nice

Voilà que le maire de Nice annonce

qu’un troisième "poumon vert" est déjà en projet.

A quoi ressemblerait Nice avec le

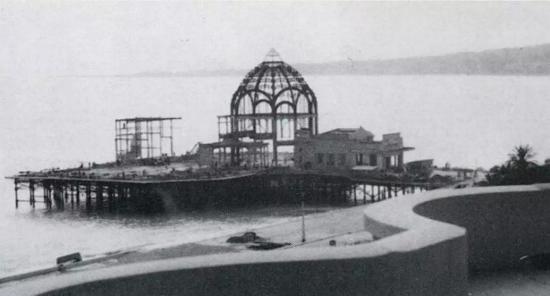

casino de la Jetée-Promenade ? La réponse... en réalité virtuelle

On vous

rappelle l'histoire extraordinaire du casino de

la Jetée-Promenade

L’idée paraît folle... le

comité de quartier propose de reconstruire le casino de la

Jetée-Promenade à Nice

Création d'un

pôle d’excellence nationale en santé

respiratoire à Nice, ça change quoi ?

Les Bains de la Police rouvrent à Nice : l'histoire de ce site

historique de la Promenade des Anglais

Les chauves-souris ne sauveront

finalement pas le palais des congrès Acropolis de la démolition à

Nice

Le palais des congrès Acropolis de Nice

sauvé de la démolition par des chauves-souris ?

De couvent à hôtel 5-étoiles: on

vous fait visiter le gigantesque chantier de la Visitation, dans le

Vieux-Nice

Du nouveau sur le réseau de tramway:

la future ligne 4 change de tracé, les lignes 2 et 3 aussi

Dijon et Poitiers forment plus

d’internes que Nice, Christian Estrosi écrit au ministre de la Santé

Nice bientôt à la pointe sur la

réutilisation des eaux usées avec un projet à 540 millions d’euros

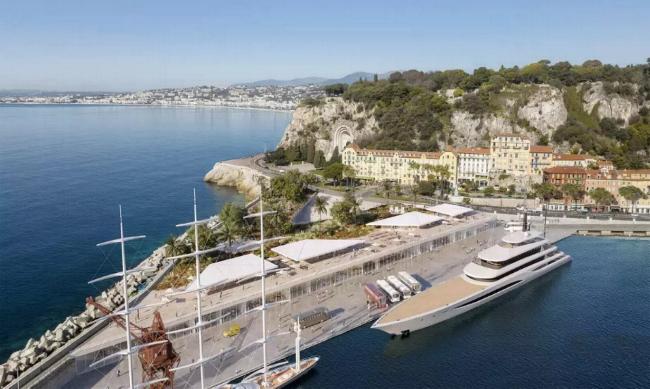

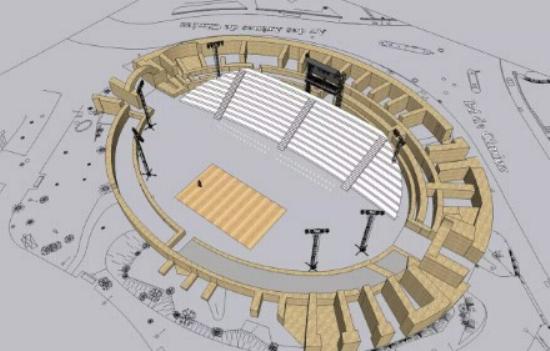

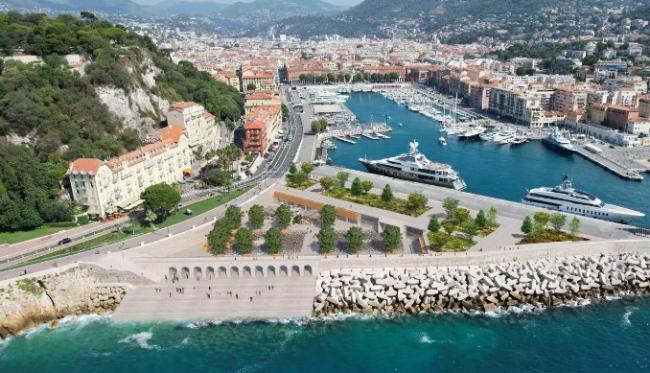

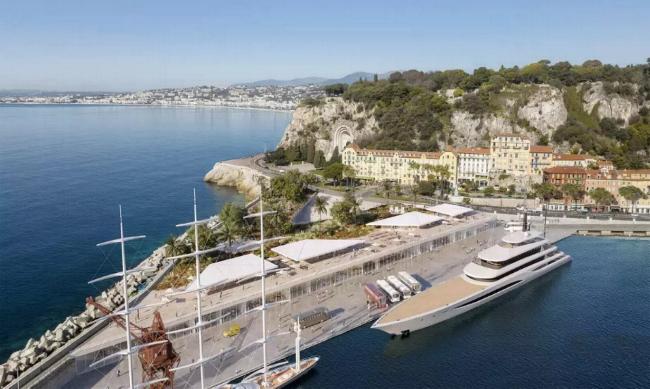

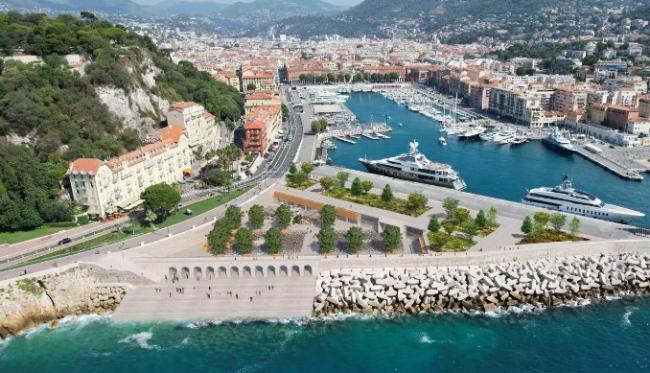

Pont pédestre, amphithéâtre, navettes...

Voici à quoi pourrait ressembler le port de Nice pendant (et après)

le Sommet des océans

Le chantier d'Iconic entre dans sa

dernière ligne droite à Nice, on a demandé aux riverains ce qu'ils en pensaient

Où en est le tunnel raccordant la

voie Mathis à l'A8 à Nice

C’est le plus grand chantier de la Côte

d’Azur: on fait le point sur le projet Joia à Nice

Surprise,

Christian Estrosi annonce la création d’un

palais des congrès... sur le port de Nice

Nice accueillera la conférence des

Nations unies sur les océans en juin 2025

À la découverte des 5 monuments les

plus insolites de Nice

AVANT/APRÈS. Dix photos pour vous

montrer la métamorphose du quartier depuis la démolition du TNN

Nice, Cannes et Antibes veulent

recycler les eaux usées pour faire face à la sécheresse

Voies de

circulation en moins, stationnements supprimés: l'impact des travaux

d'extension de la promenade du Paillon dans le centre-ville de Nice

Christian Estrosi lance les

travaux sur les gravats du TNN, première étape de l'extension de la

promenade du Paillon de Nice

On vous explique

pourquoi les chenilles processionnaires sont une calamité pour les humains et

les animaux

Les écologistes dénoncent "le saccage

environnemental" de l’estuaire du Var, voici la réponse de la préfecture des

Alpes-Maritimes

.“C’est

Beyrouth!”: les écologistes dénoncent le “saccage” de l'estuaire du Var, la

petite Camargue azuréenne

Voilà à quoi ressemblera la future

"forêt urbaine" de Nice entre le TNN et Acropolis

Près de 71.000 visiteurs pour

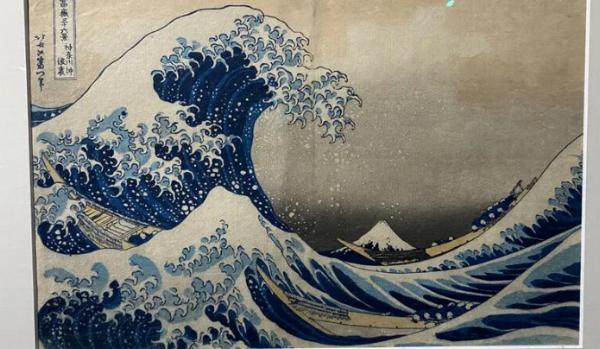

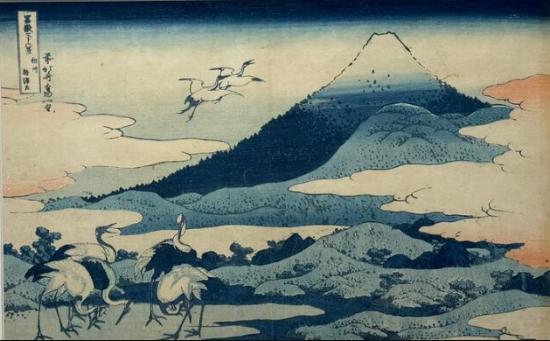

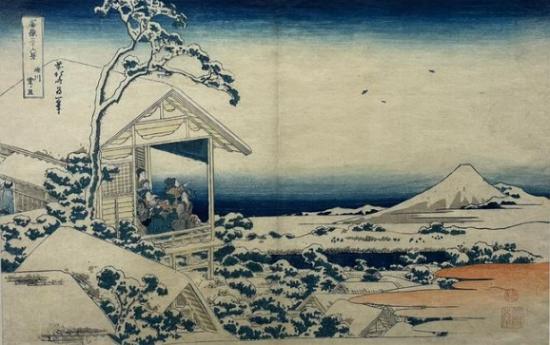

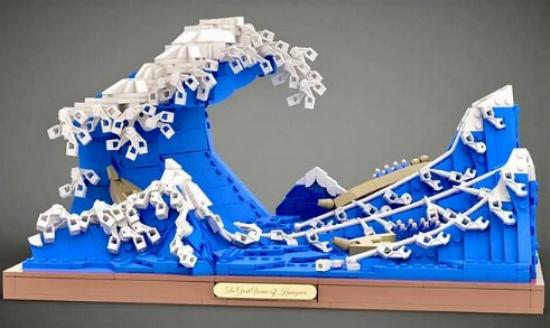

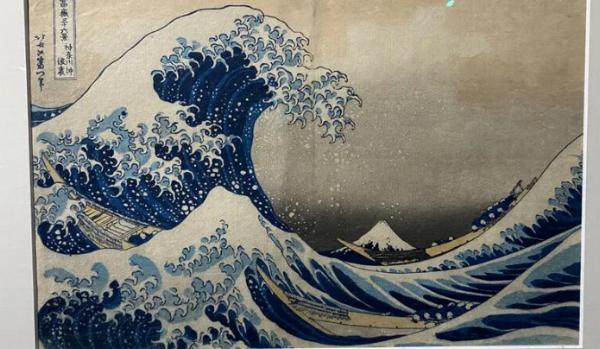

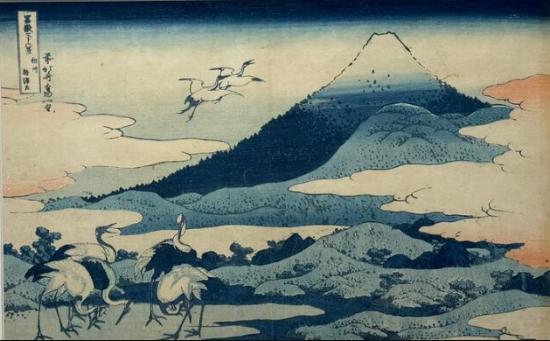

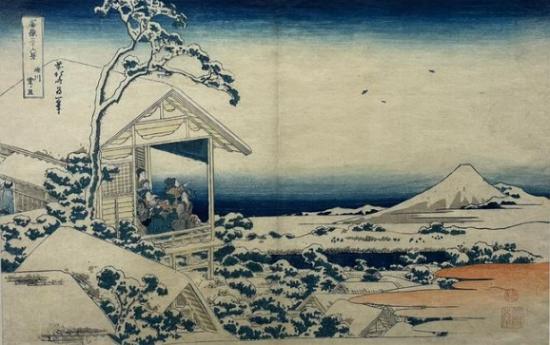

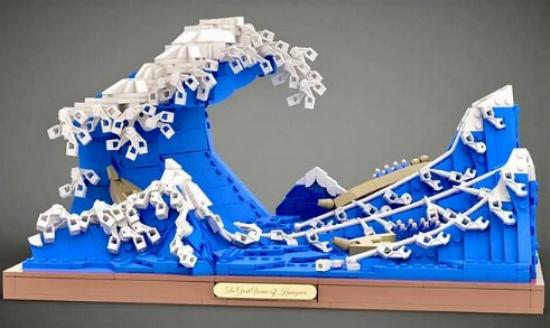

découvrir Hokusai et sa vague au Musée des arts asiatiques de Nice

L'impressionnante démolition du

Théâtre National de Nice en images

Le chantier s'accélère: les images

impressionnantes de la destruction du Théâtre national de Nice

3 000m²

supplémentaires, parking de 700 places, aménagement routier... On

vous explique le méga chantier de Leroy Merlin à Nice

Des pingouins aperçus à Nice, Antibes,

Villefranche-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var

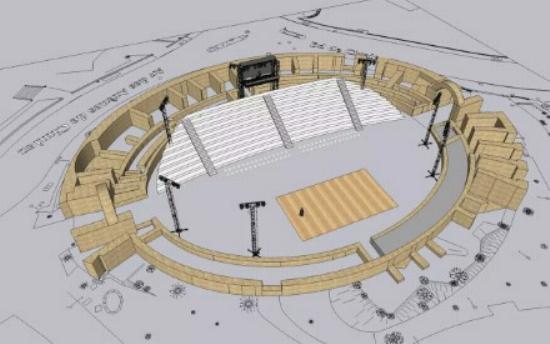

A quoi pourrait ressembler la

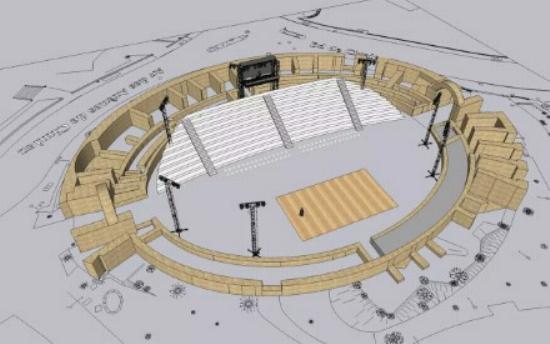

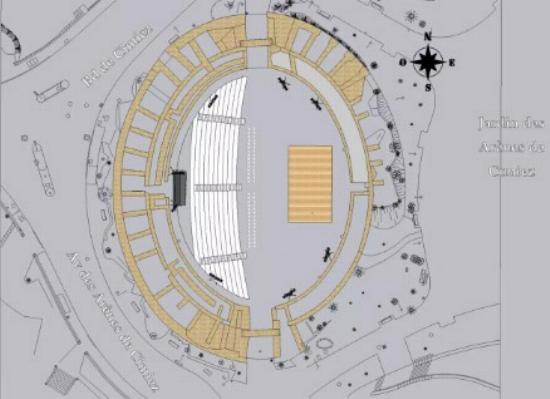

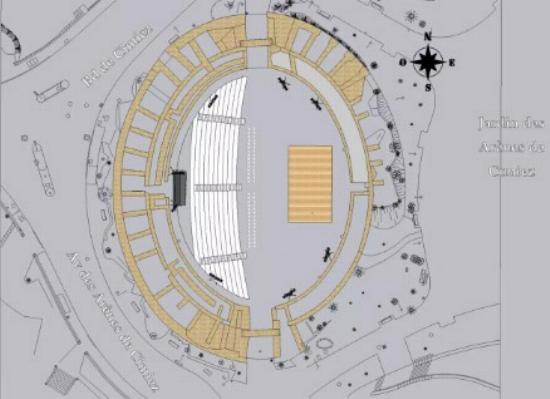

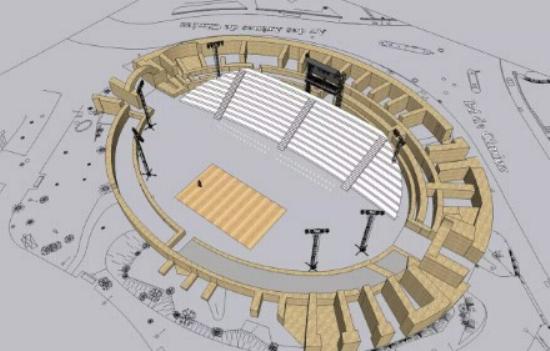

future salle de spectacle annoncée par Christian Estrosi aux Arènes de Cimiez ?

Coup de théâtre: la Ville de Nice

abandonne la salle de spectacle d’Iconic au profit des Arènes de Cimiez !

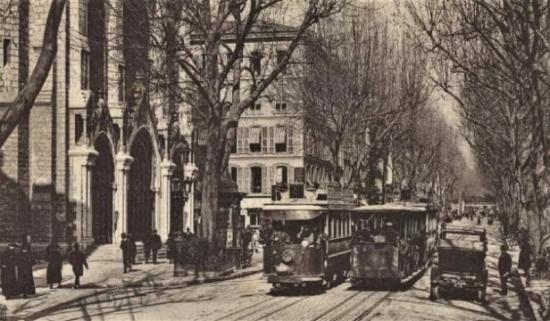

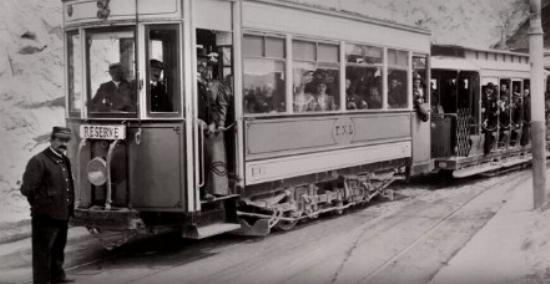

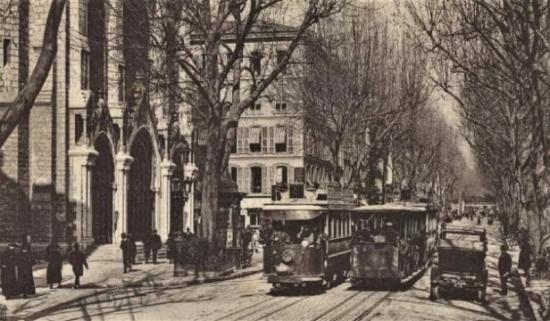

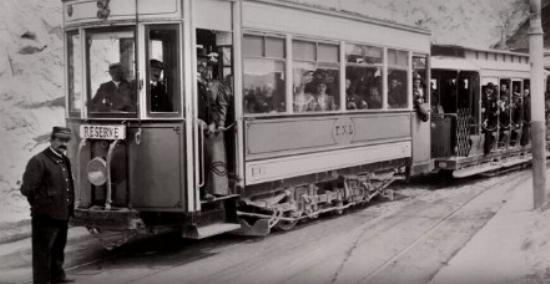

Quand le tramway révolutionnait le

quotidien des Niçois... au XIXe siècle

Repreneur, travaux, nouveaux restaurants... On sait

quand la gare du Sud pourrait rouvrir à Nice

Du retard sur le chantier du raccordement de la

voie Mathis à l’autoroute A8 à Nice ?

La célèbre vague d'Hokusai exposée au

Musée des arts asiatiques de Nice

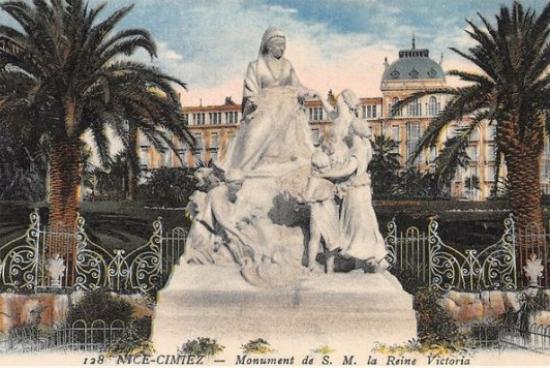

Mort d'Elizabeth II : les trois histoires qui

ont rendu la Côte d'Azur anglaise

L'histoire de Nice... A toute Berzingue

!

Nice : Musée de Préhistoire de Terra

Amata

Nice : les

arènes de Cimiez

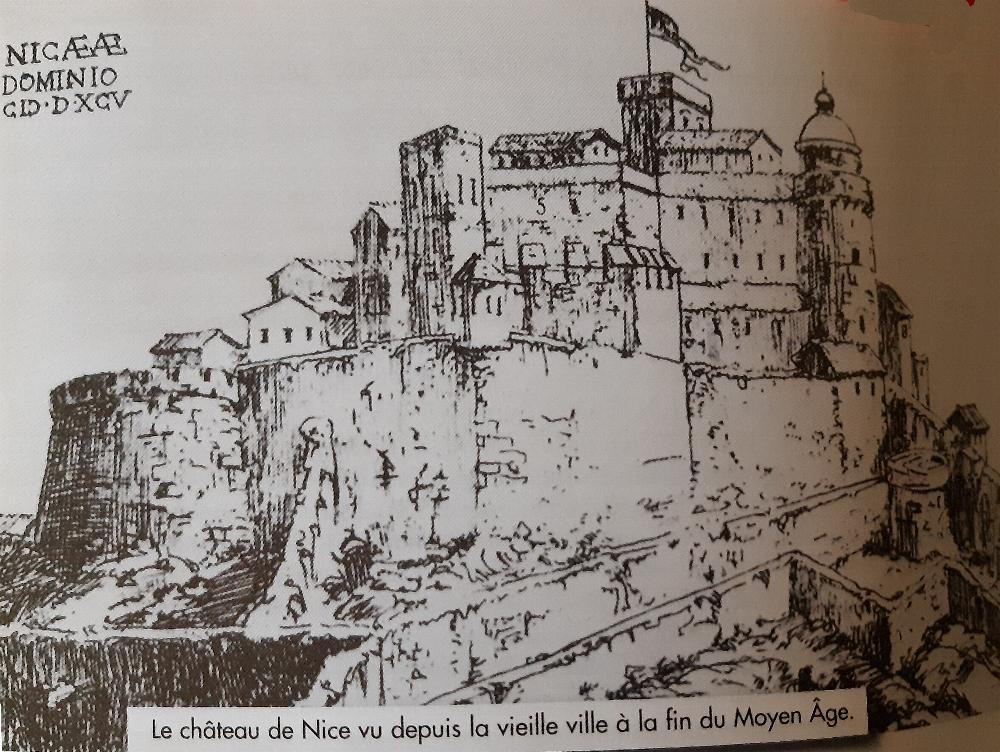

Nice : la colline du

Château

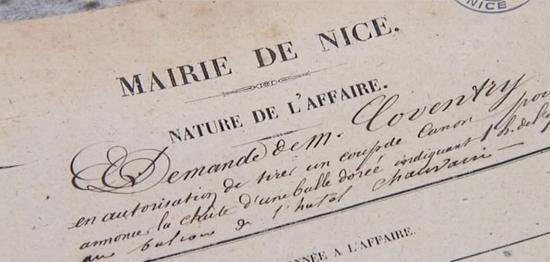

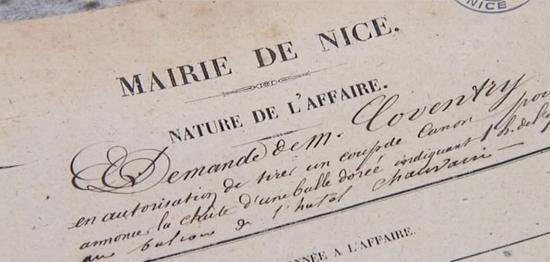

La vraie histoire du "canoun de

Miejour "

Avant le Méridien, c’était l’hôtel Rhul,

un bijou architectural

L'histoire du

splendide casino municipal

Saviez-vous qu’au XVIIIe

siècle, Nice et Hyères se disputaient les premiers touristes

hivernaux de la Côte d'Azur ?

Nice : le Vieux Nice ou le "Babazouk" dans tous

ses états ! (1ère partie)

Nice : le Vieux Nice ou le "Babazouk" dans tous

ses états ! (2ème partie)

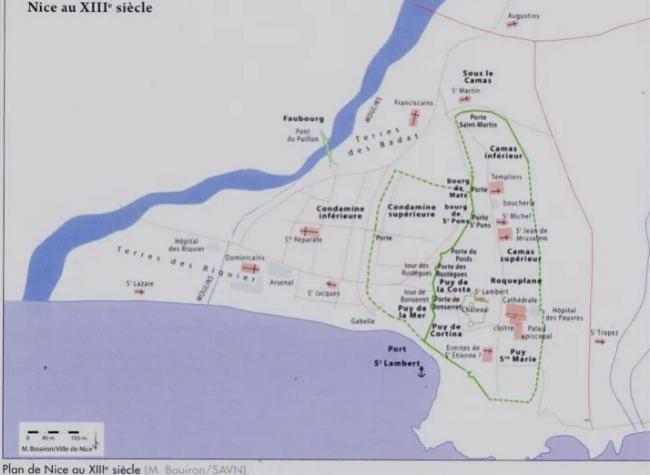

Nice : Une Histoire du Vieux-Nice à travers les noms

de ses "carriera" !

Qui était

Catherine Ségurane ?

Nice : L’église du Jesù

dans le Vieux-Nice

Nice : le Palais

Lascaris, un symbole de l’Histoire niçoise

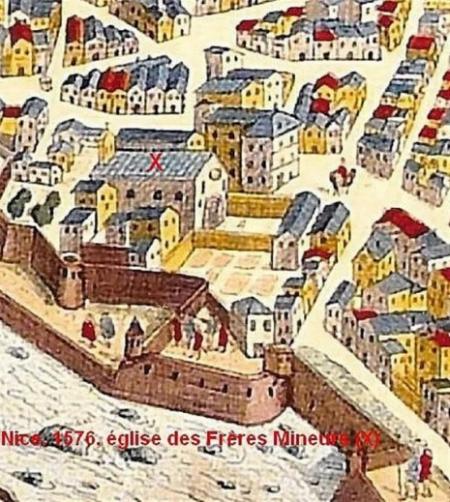

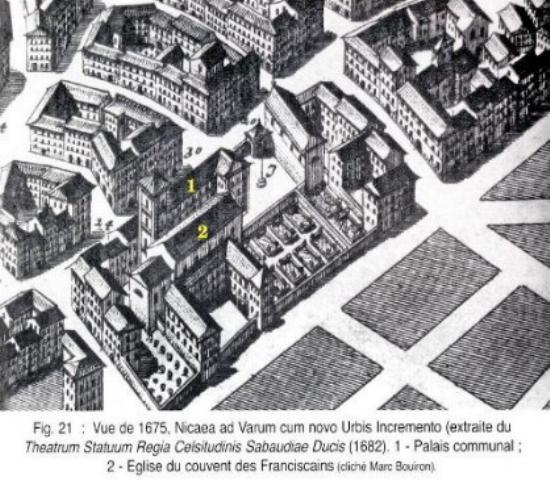

Nice : Vieux Nice, les

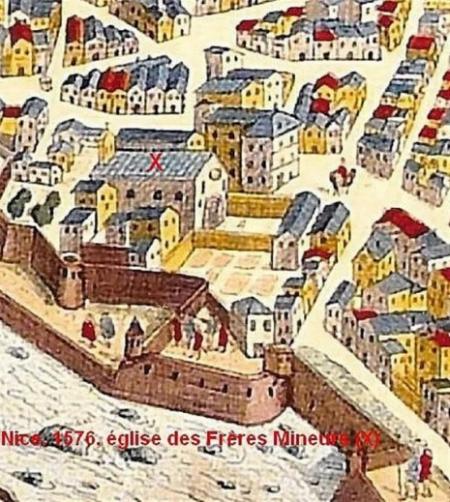

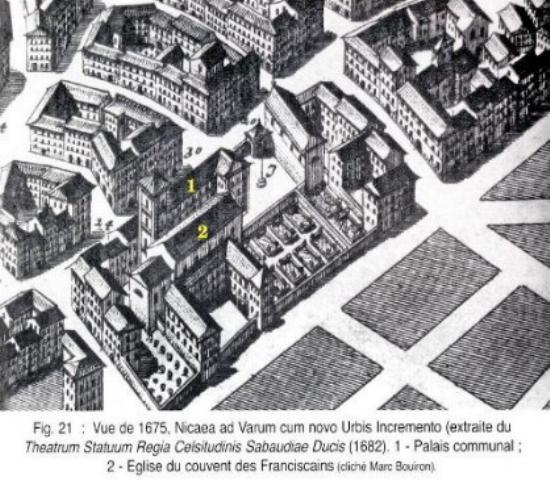

Franciscains, de Lympia à la Place Saint-François

Nice : Une visite "aérienne" du

Vieux Nice à la Belle Epoque… en deux photos !

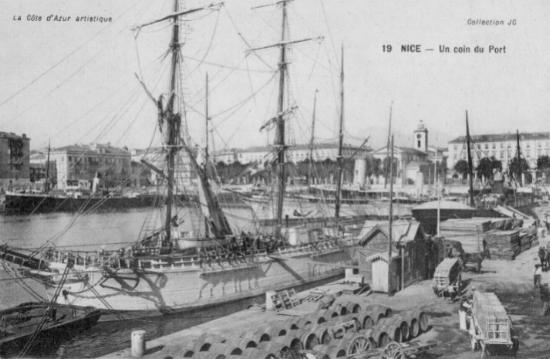

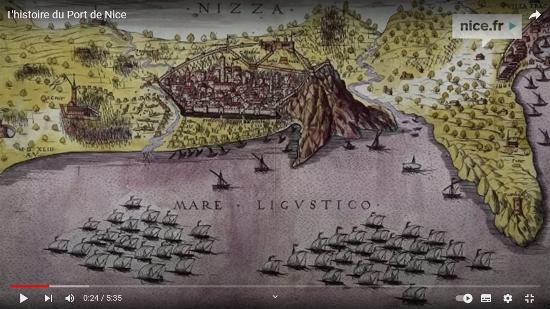

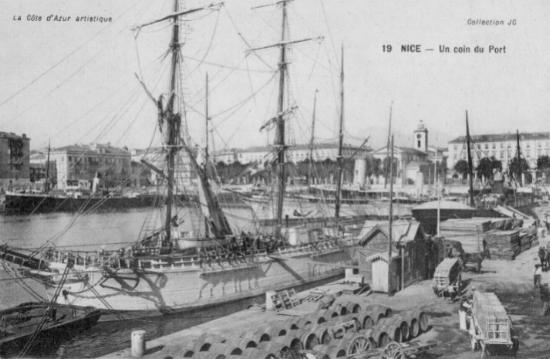

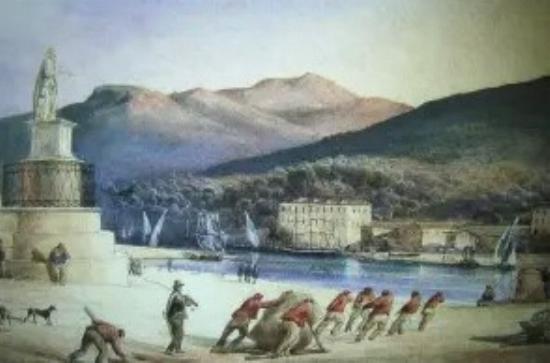

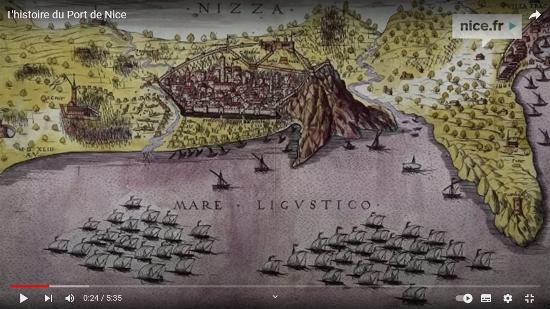

Nice : l'histoire du

port

Nice : le port, de l’anse

Saint-Lambert au port Lympia

Nice : l’ancien Bagne du Port

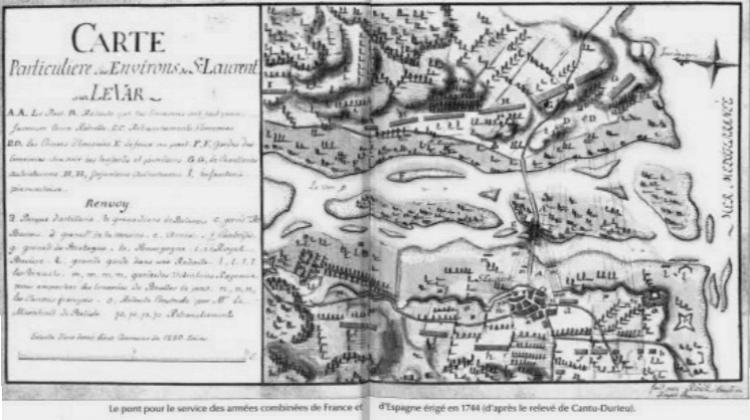

Nice : Le passage du Var à travers les âges

Nice :

l’église abbatiale Saint-Pons : un joyau restauré

Nice : Fort du

Mont - Alban

Nice : la place

Garibaldi

Nice : Un site

emblématique, la place Garibaldi

Nice : la place

Masséna

Nice :

le quartier des Musiciens

Nice : la rue Lépante

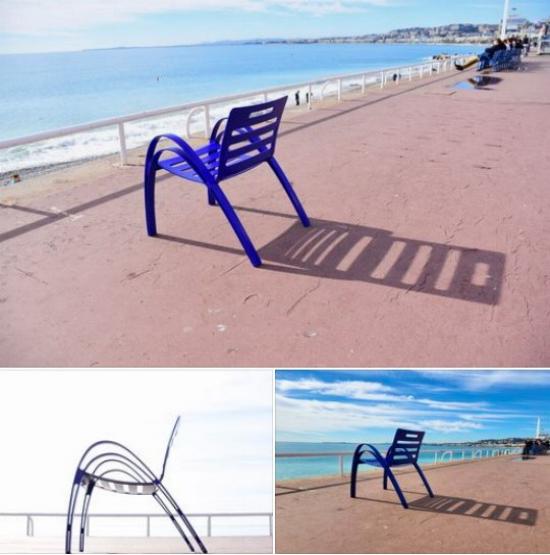

La chaise bleue de

Nice tombe dans le domaine public : connaissez-vous sa vraie

histoire ?

Nice : le quartier

de la Croix de Marbre

Nice : Magnan :

Fragments d’une ville

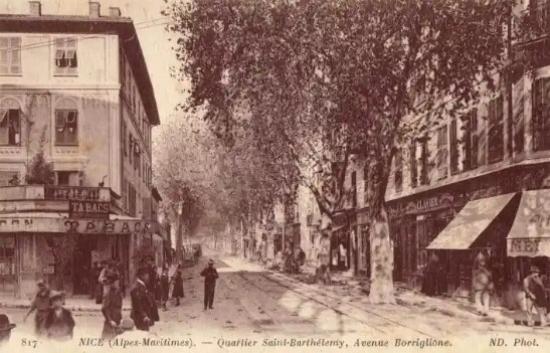

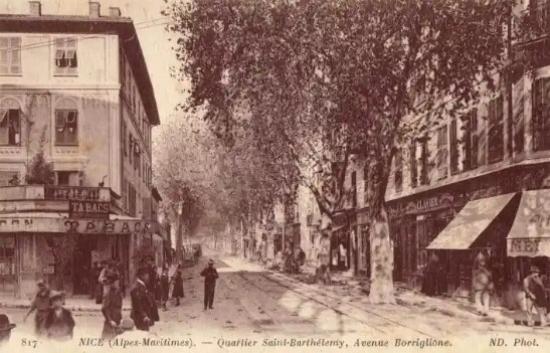

Nice : l’avenue

Borriglione : de la Belle Epoque au XXIe siècle

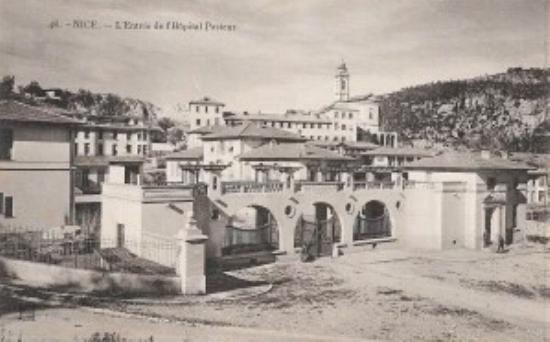

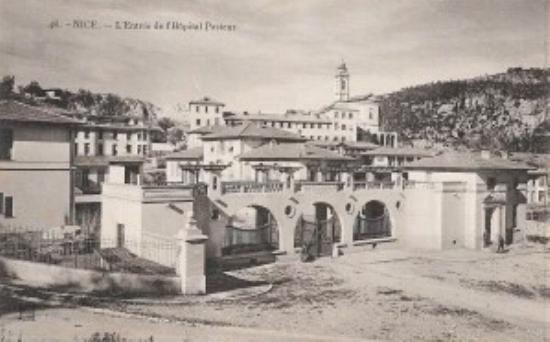

La santé à Nice de

1820 à la Grande Guerre

Nice : Le Quartier

Saetone

Nice-Liserb, de la folie Belle Epoque au lotissement des années 1970

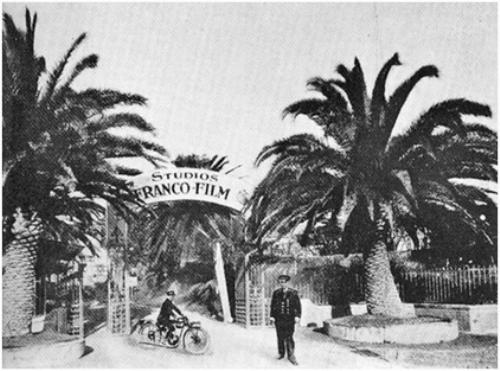

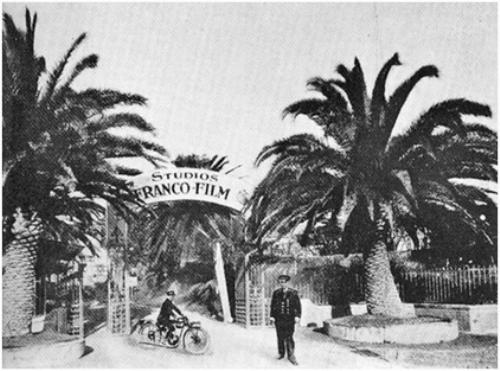

Je me souviens… des Studios de la

Victorine (1ère partie)

Je me souviens… des Studios de la

Victorine (2e partie)

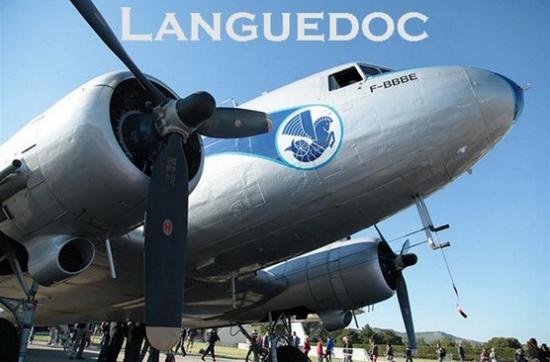

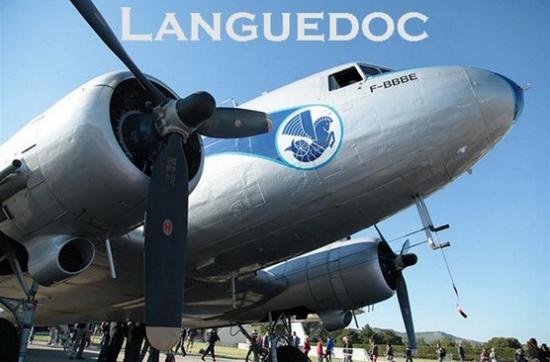

Nice, un été 1944

: l’avion-fantôme

Nice : 3 mars 1952. Une

tragédie aérienne en plein Carnaval !

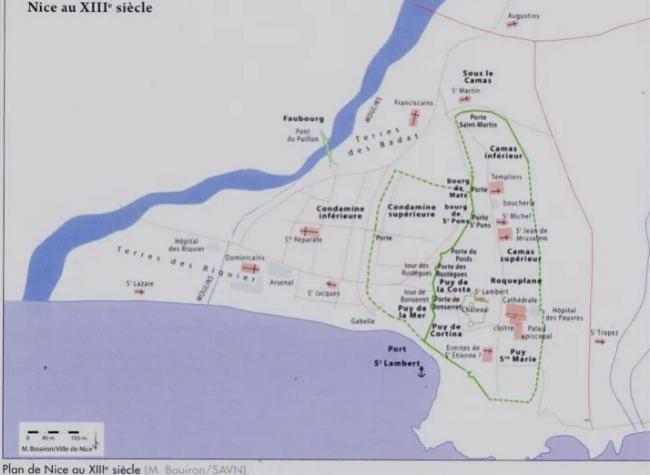

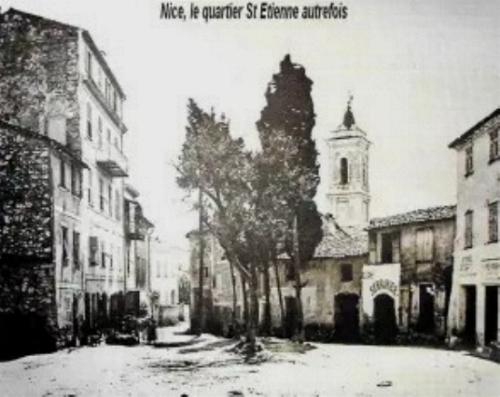

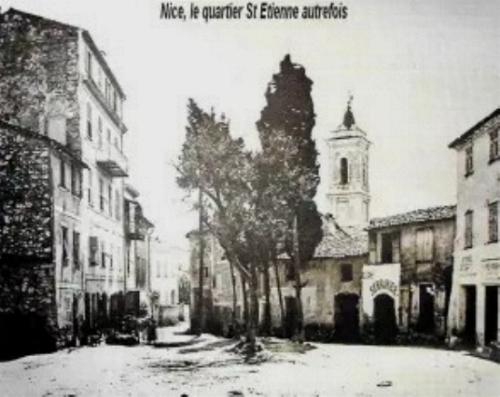

Nice : St Etienne, du village

d’autrefois au quartier moderne d’aujourd’hui

Nice : Saint-Maurice,

Chambrun, l’Assomption, un quartier plutôt préservé

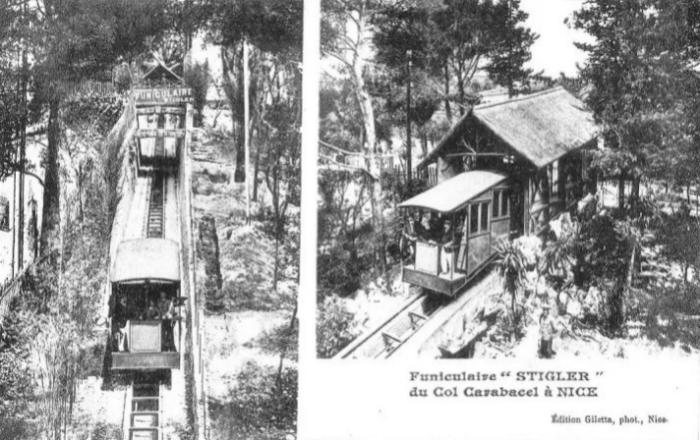

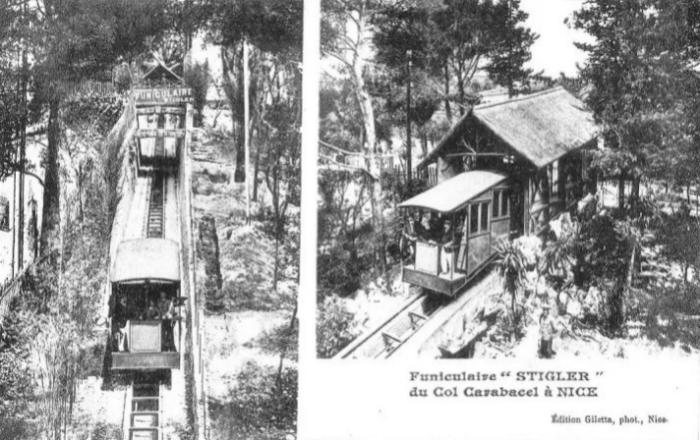

Nice : Les funiculaires

(Cimiez, Carabacel)

Nice : Carabacel... il n’y a pas que les

funiculaires !

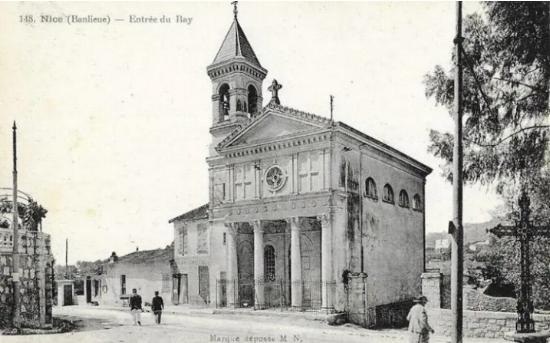

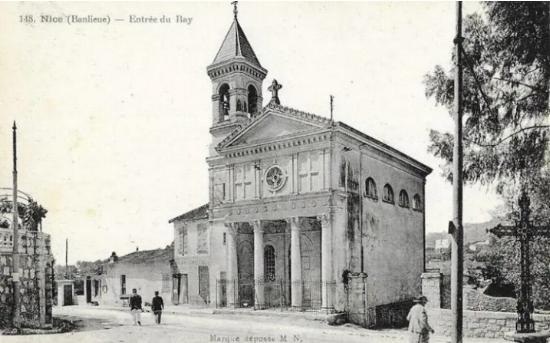

Nice : le Ray, des cressonnières aux

HLM…

Nice : Saint-Barthélémy (1ère

partie)

Nice : Saint-Barthélémy (2ème

partie)

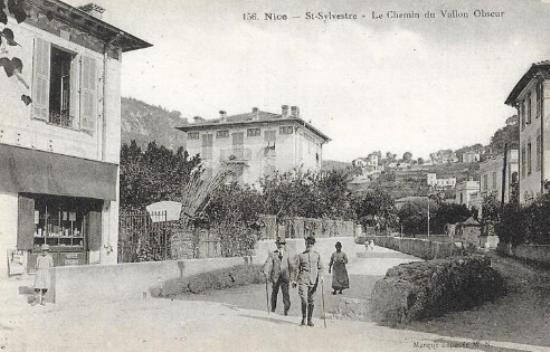

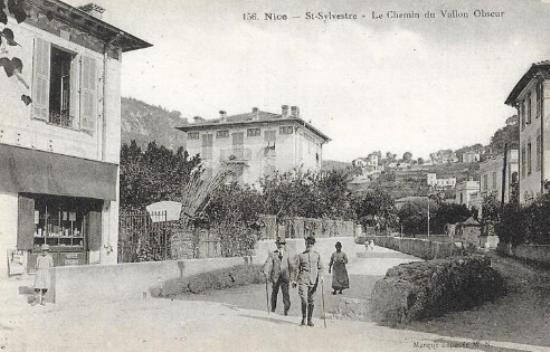

Nice

Saint-Sylvestre, de l’ancien hameau campagnard au quartier moderne

Nice : l'histoire de la Gare du Sud

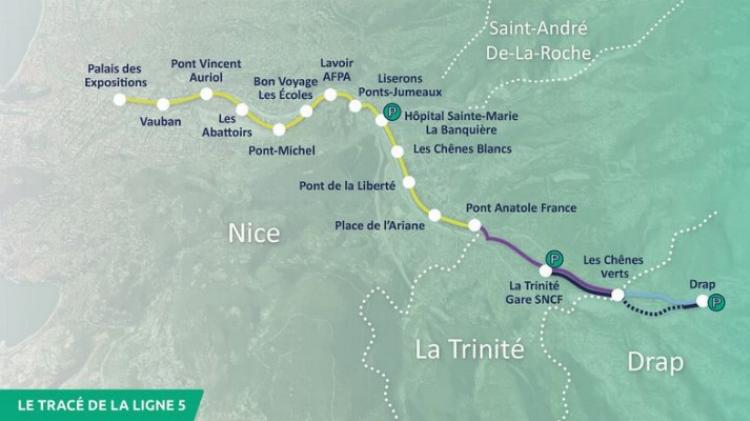

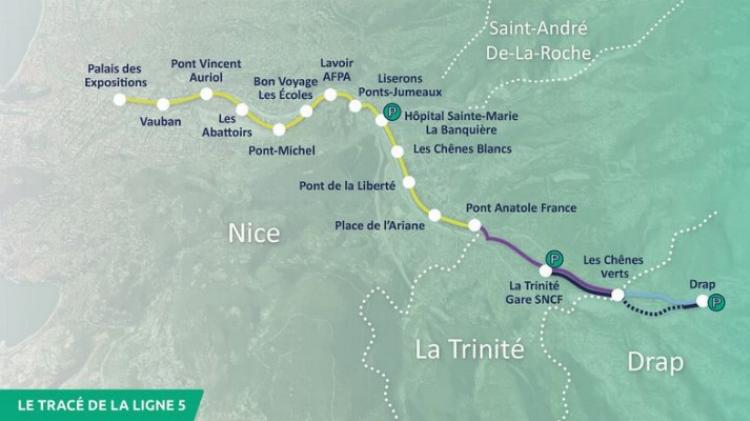

On vous dit tout sur la future ligne 5

du tramway entre Nice et Drap via la Trinité

32

établissements ont été labellisés "CUISINE

NISSARDE

On vous dit à quoi va

ressembler le nouveau port de Nice présenté ce

jeudi soir par Christian Estrosi

Vent, mer,

géographie, ruelles... On vous explique pourquoi

il fait toujours bon dans le Vieux Nice

Entrée

majestueuse au Mamac, forêt urbaine, rues

piétonnisées... Découvrez les nouvelles images

de la future promenade du Paillon

Nice : la célèbre Tête

Carrée va devenir un lieu ouvert au public à Nice

700 ans d'histoire et un futur théâtre... On a visité

le chantier du futur TNN sur la place Saint-François à Nice

On vous dévoile

les premières images de la future promenade du

Paillon de Nice

Nice et sa Promenade des Anglais

classées au Patrimoine mondial de l'Unesco

A Nice,

votre rue est-elle inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ?

9

raisons d'aimer les galets de la Promenade des Anglais...

"La Prom" - Découvrez

le documentaire exclusif, 5 ans après l'attentat du 14 Juillet à Nice

..

Découvrir les Alpes-Maritimes

Découvrir les Alpes-Maritimes

Toutes les randonnées présentées sont consultables sur le

site

. .

.

Les nouvelles du 06

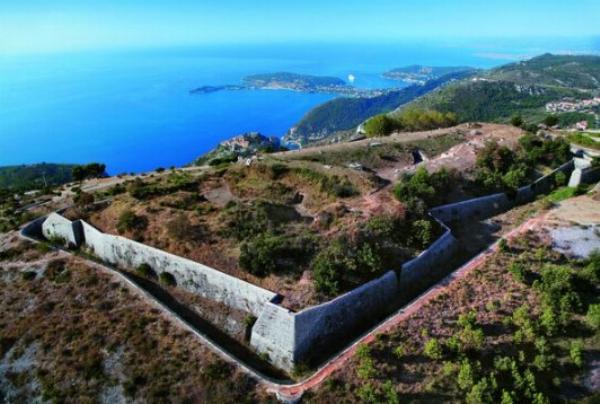

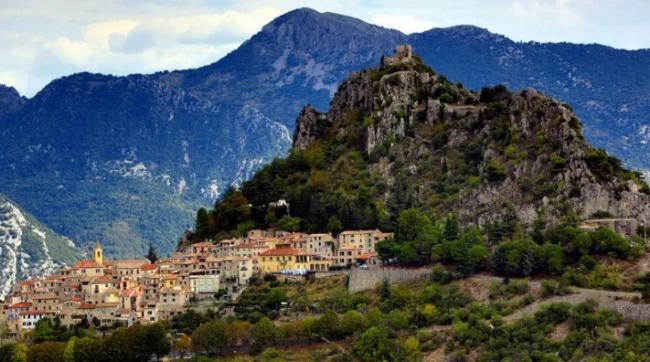

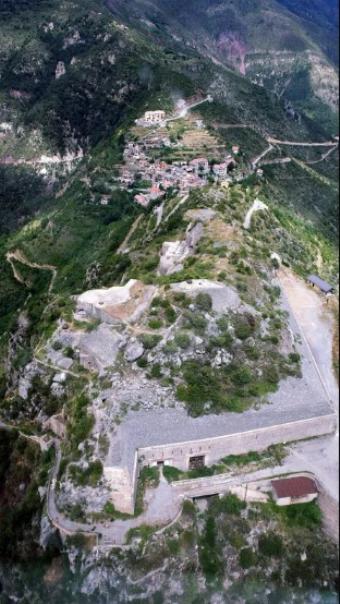

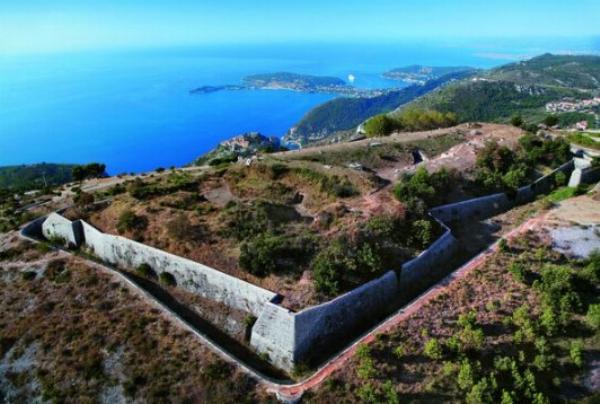

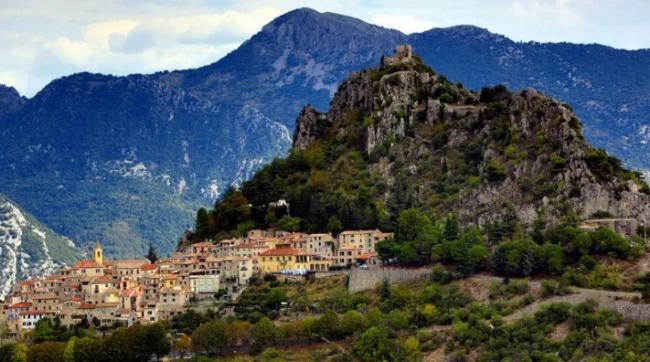

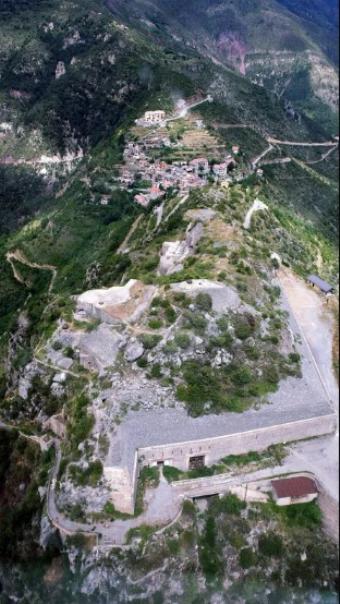

Les forts des

Alpes-Maritimes

Il y a 400 ans, Coursegoules

devenait ville royale...

"Des sources qui étaient taries

coulent de nouveau" : à la suite des fortes pluies dans les

Alpes-Maritimes, état des lieux avec un hydrologue

Fondateur de l'AS Monaco, chercheur d'or...

Sept choses que vous ignorez sur Marcel Pagnol

L’olivier millénaire de

Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes

“A Musées Vous !” : (re)découvrez les

trésors artistiques et culturels de la Côte d’Azur

Où aller skier à la journée et à quel

prix cet hiver dans les Alpes-Maritimes ?

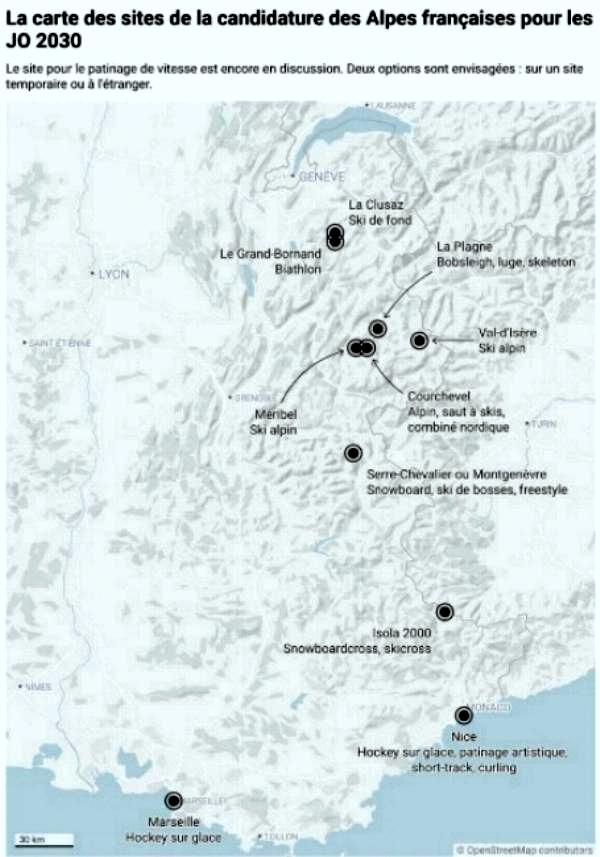

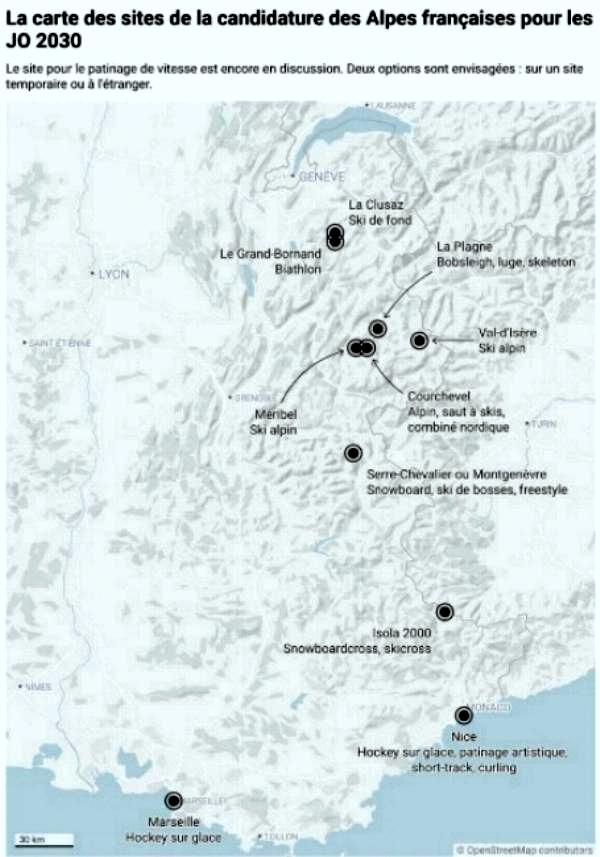

La carte des sites

pour la candidature des Alpes françaises pour les JO 2030

Tout ce qu'il faut savoir sur les

candidatures de Nice et de la région Sud Paca pour les JO d'hiver

2030

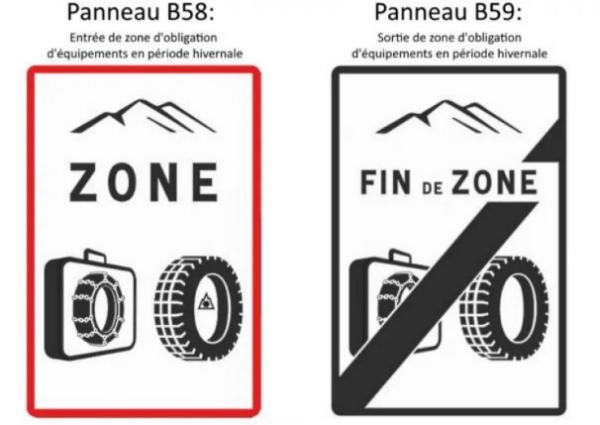

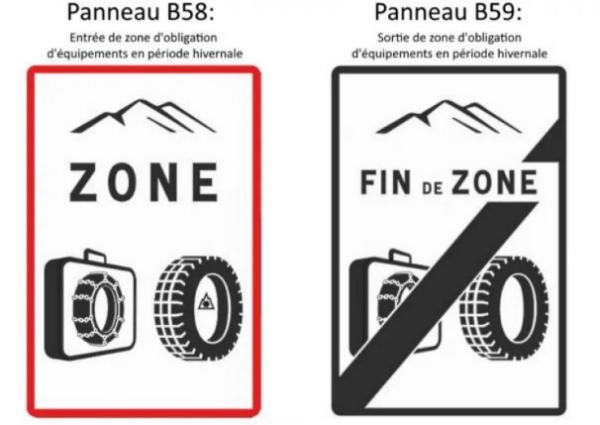

Liste des communes des

Alpes-Maritimes dans lesquelles les équipements d'hiver pour les

véhicules sont obligatoires

La vallée de la

Roya, trois ans de reconstruction depuis le passage de la tempête

Alex

Chantiers

post-Alex dans les vallées: où en est-on? On fait le point

Tempête

Alex, trois ans après : les chiffres fous de la reconstruction

Jean-Michel Ribes, Max Boublil, Tété... la riche

saison des Arts d’Azur au Broc

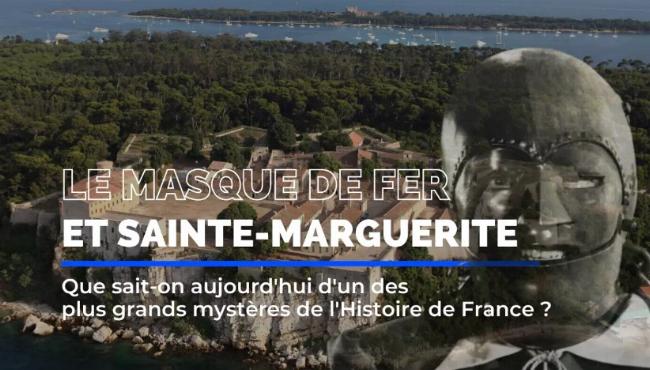

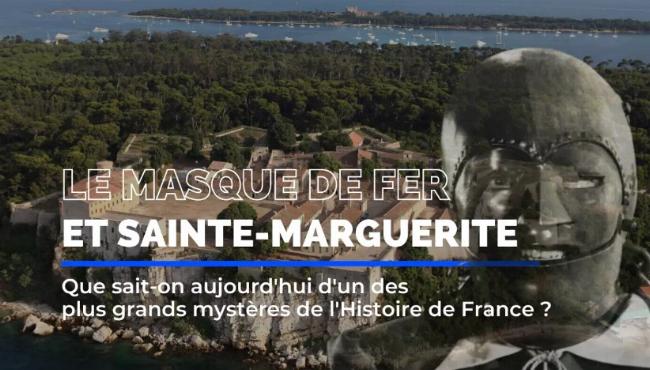

Île Sainte-Marguerite: retour sur les

mystères autour du Masque de fer

À Villefranche-sur-Mer il existe une

chapelle entièrement décorée par Cocteau

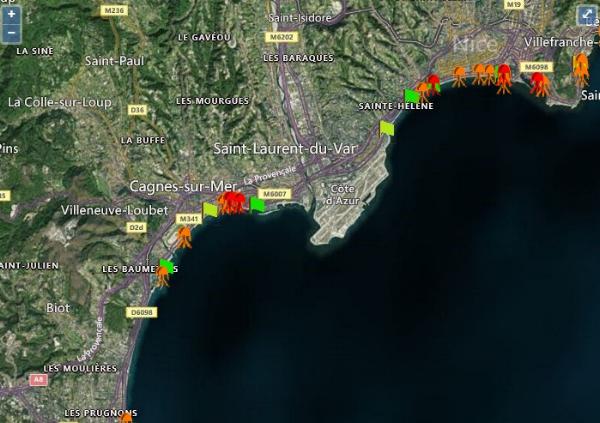

Nombreuses méduses sur la Côte d'Azur :

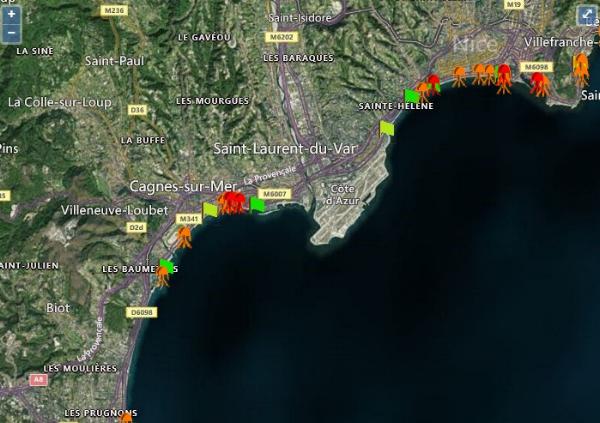

découvrez sur une carte où elles se trouvent

La fin des travaux au nouveau tunnel de Tende

prévue pour juin 2024, mais...

Cinq forts à visiter dans les

Alpes-Maritimes pour se mettre au frais cet été

Vallée de la Roya : sur la haute route du

sel, des visiteurs de toute l'Europe viennent admirer les paysages

Trois nouveaux ponts reconstruits après

la tempête Alex inaugurés dans la Roya

30 ans d'histoire de la réintroduction du

Gypaète barbu, ce fragile oiseau qui ne fait qu'un œuf par an

Lutte contre les incendies:

les postes de secours sont de nouveau en service aux Ferres

Pour désengorger des sites naturels, le

Mercantour et la Métropole de Nice proposent des navettes pour rejoindre les

départs de rando

Avec la sécheresse comment préserver

la biodiversité du Mercantour ?

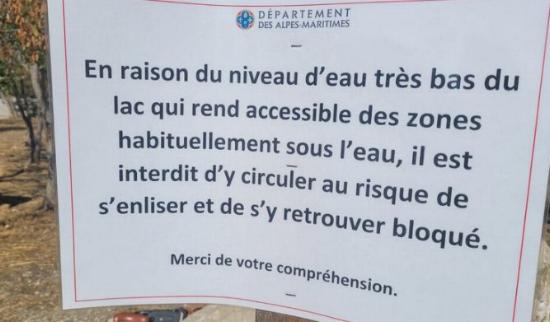

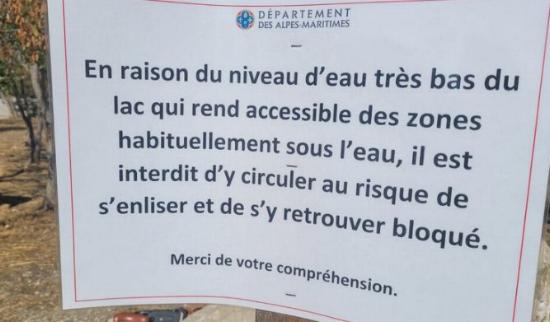

La disparition du lac de Broc

serait-elle vraiment une catastrophe alors qu'il est artificiel ?

Près d’une centaine de membres

dans un village de 500 habitants... Comment l’association culturelle

de Coursegoules dynamise la commune

Visite médicale réussie pour 15

bouquetins du Parc national du Mercantour

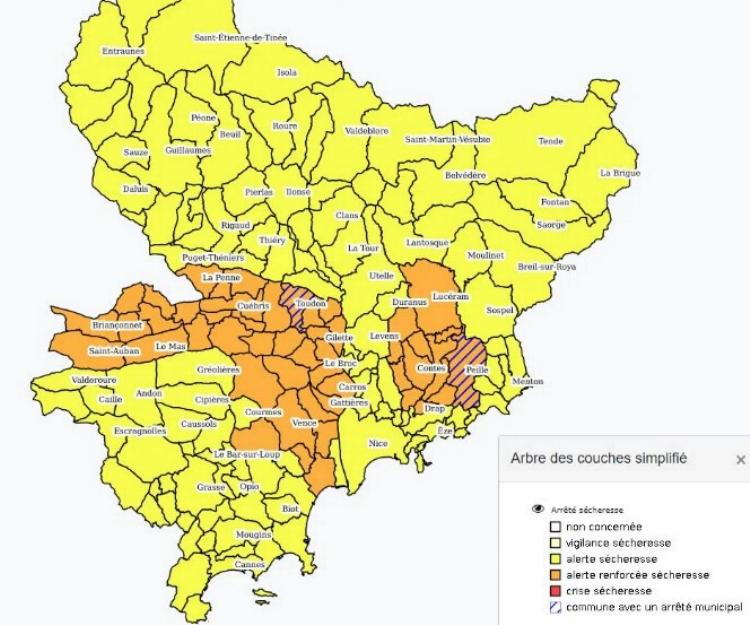

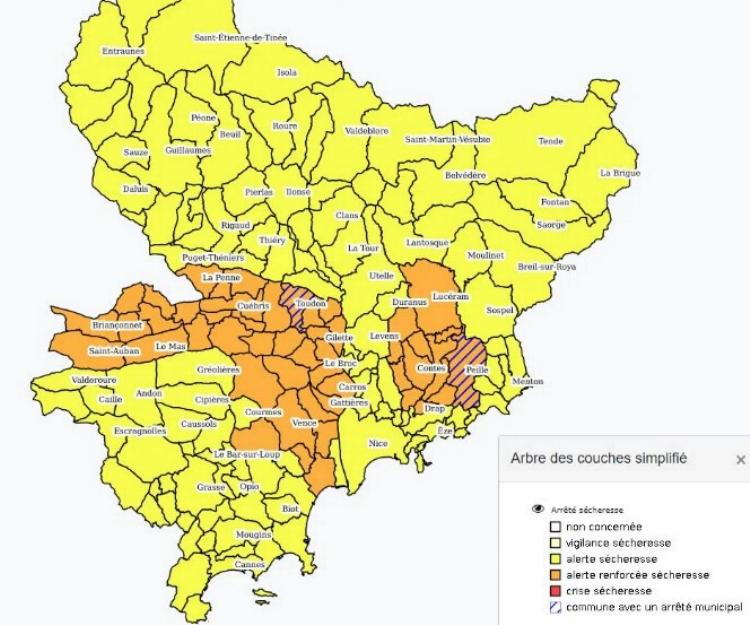

Sécheresse dans les Alpes-Maritimes :

alerte renforcée pour certains secteurs

La sécheresse dans les Alpes-Maritimes

en avril 2023 est digne d'un mois de juin selon Météo France

Nouvelles

perquisitions à la mairie de Nice : soupçons de détournements de

fonds sur les chantiers dans les vallées

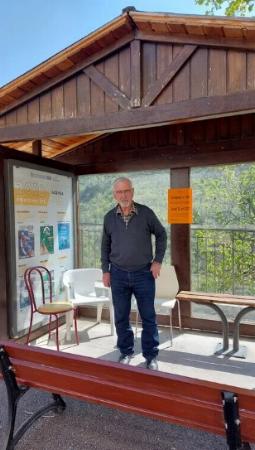

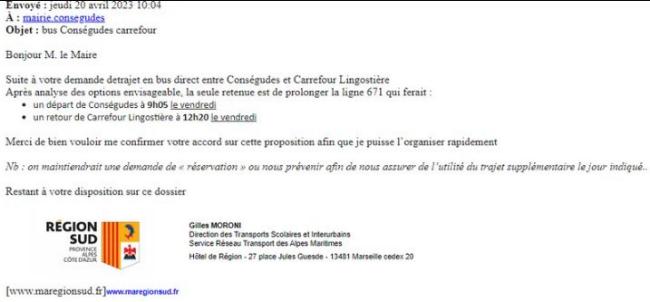

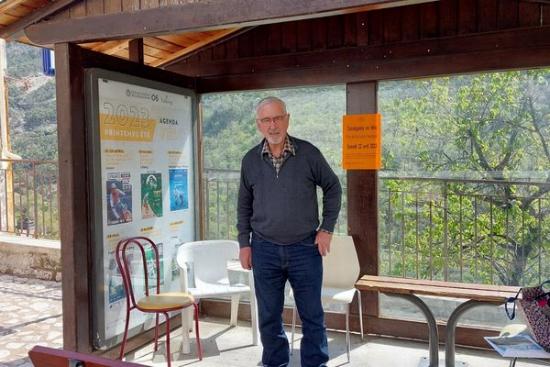

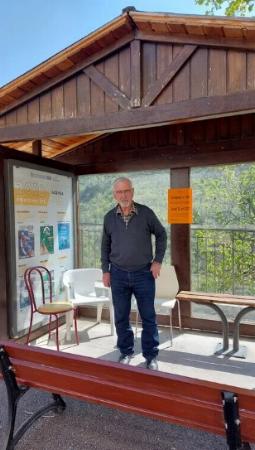

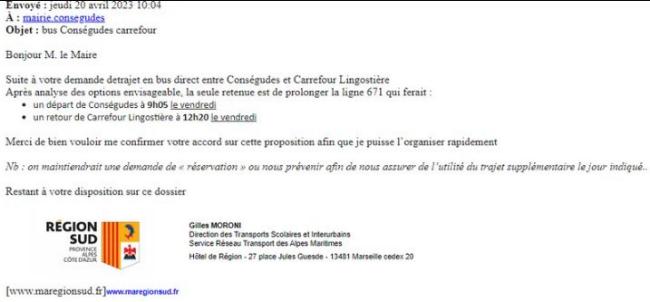

Victoire du maire de Conségudes :

l'unique liaison de bus de son village est rétablie par la région

PACA

Sécheresse: l'inquiétude monte face à

l'arrivée de l'été dans les Alpes-Maritimes

Bientôt des méga-bassines dans le parc

du Mercantour pour faire face à la sécheresse ?

Alpes-Maritimes : le combat du maire

de Conségudes pour rétablir l'unique liaison de bus de son village

Dans la vallée de la Roya, le pont d'Ambo

a ouvert à la circulation ce week-end de Pâques

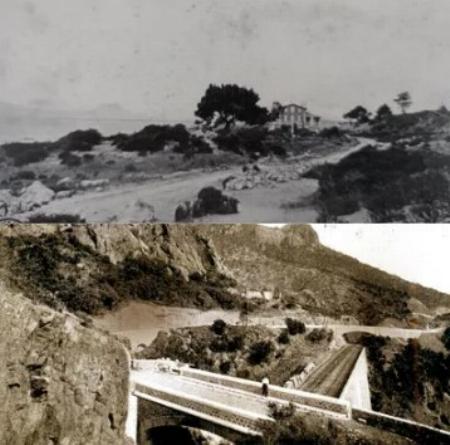

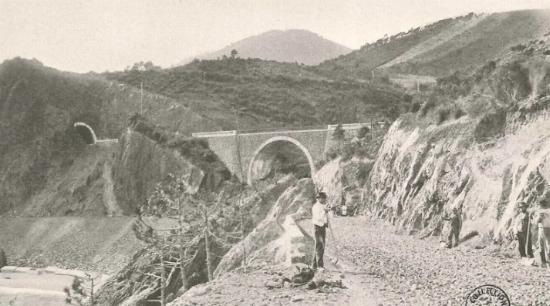

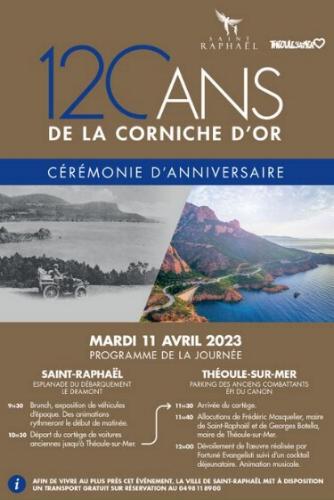

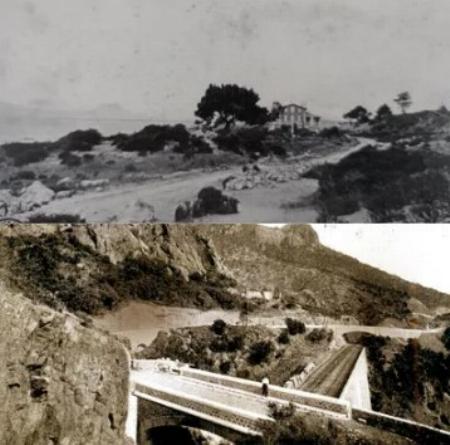

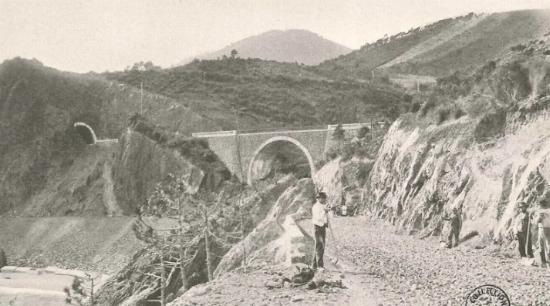

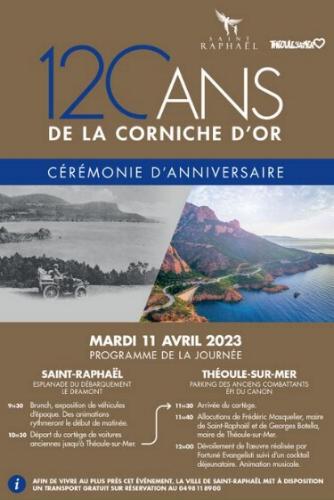

La Corniche d’Or, cette route entre

Saint Raphaël et Cannes à travers l'Estérel, fête ses 120 ans

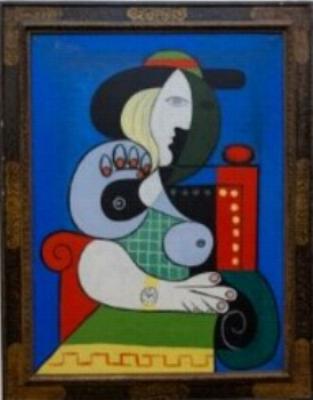

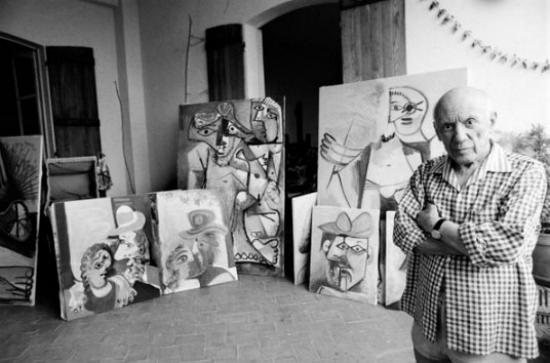

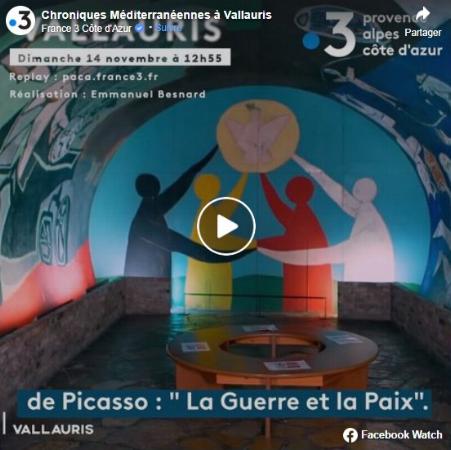

Cinquantenaire de la mort de

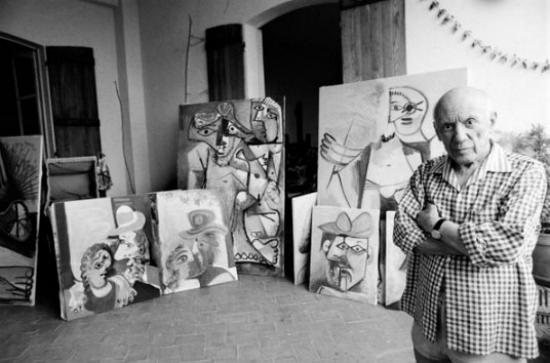

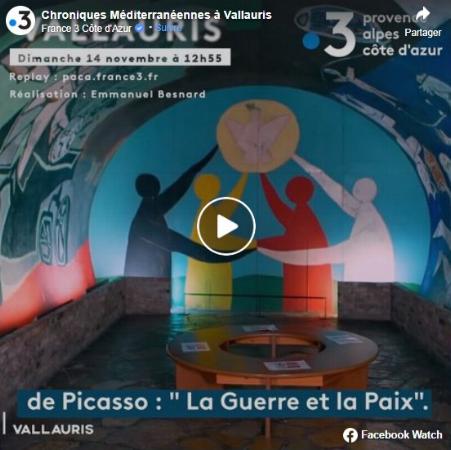

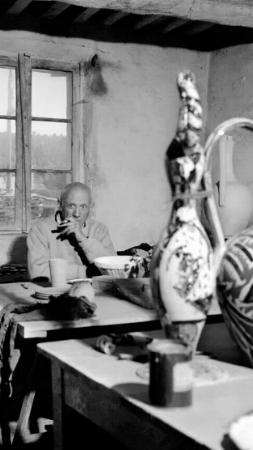

Picasso : en images, le parcours du peintre sur la Côte d'Azur

Le nouveau tunnel de Tende devrait

être percé mi-mai

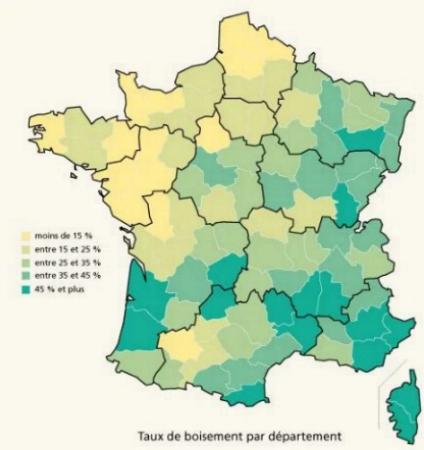

Alpes-Maritimes et Var, sur le

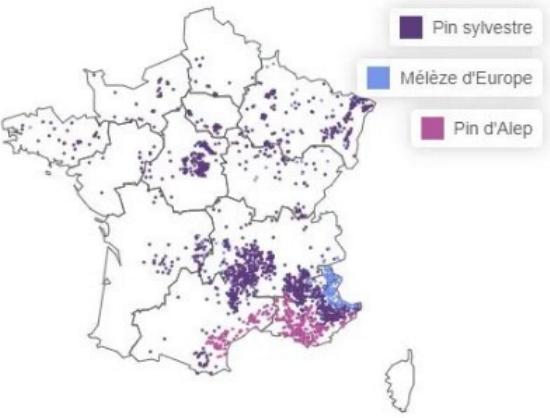

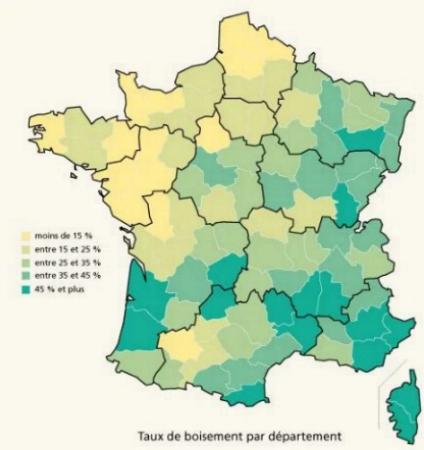

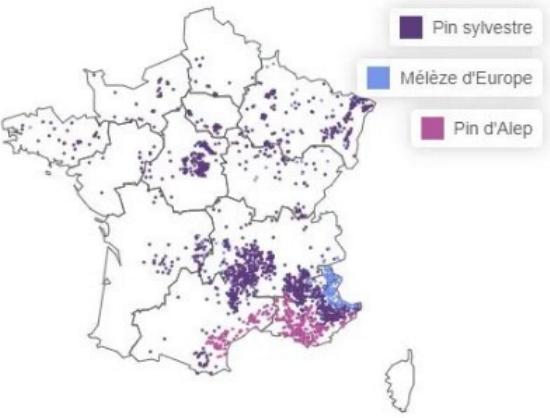

podium des départements les plus boisés de France

Sur les traces de

Baptiste, "le sorcier des Merveilles" dans La Roya

Les travaux de la construction du

viaduc pour relier la route au tunnel de Tende ont commencé

L'incroyable découverte d'un

site préhistorique dans les Alpes-Maritimes

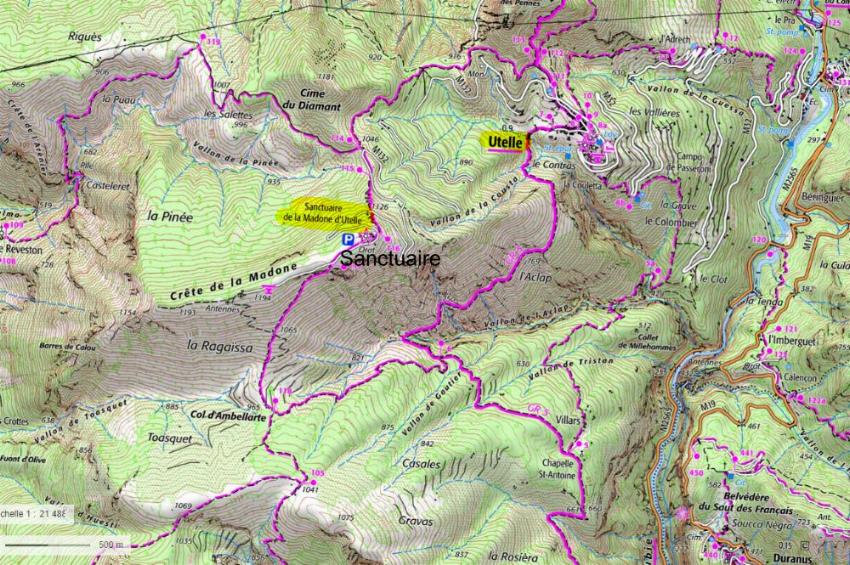

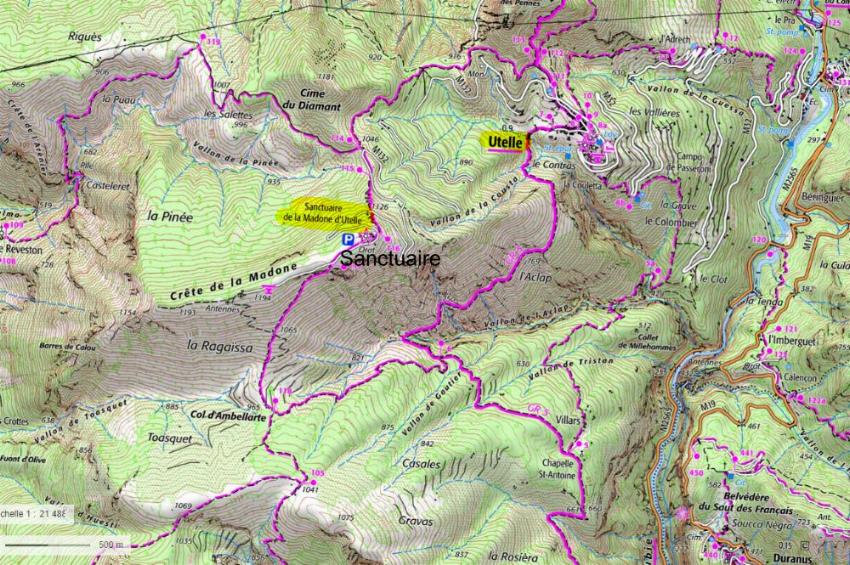

La Madone d'Utelle

"Toute la population de

poisson est en train de s’effacer": situation

"gravissime" au lac du Broc

Menton - Riviera -

Merveilles

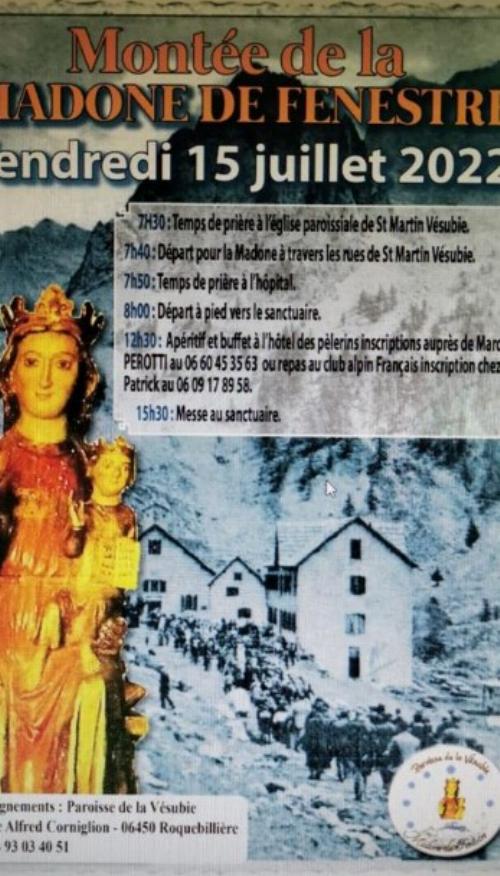

La Madone de Fenestre, dans le

Mercantour, à nouveau accessible en voiture

La "Bataille de Gilette" : 19 octobre 1793

Dans la Roya, deux nouveaux ponts installés et un

accès à Casterino qui avance

Réouverture de la route des Gorges de

la Vésubie

"Il ne reste plus rien": les images hallucinantes

du lac du Broc quasiment à sec

Tunnel de Tende : "les travaux vont

monter en puissance", selon le ministère de la transition écologique

Bruit et vitesse sur la route de la

Bonette : le Parc National du Mercantour veut protéger sa faune

Sécheresse : le lac du Broc presque à sec,

des oxygénateurs installés pour sauver les poissons

Des traces de pas, datant d'avant les dinosaures,

ont été découvertes dans les Alpes-Maritimes

On sait ce qui est arrivé à la

madone mystérieusement disparue près de la frontière italienne dans

le Mercantour

Il reste moins d'un kilomètre à

creuser au tunnel de Tende

A découvrir dans les Alpes-Maritimes :

les

fresques énigmatiques de Notre-Dame des Fontaines

A découvrir dans les Alpes-Maritimes : le mont

Gélas, point culminant du Mercantour

A découvrir dans les Alpes-Maritimes :

le lac de Fenestre, une étape sur "la route du sel"

A découvrir dans les

Alpes-Maritimes : le Baus de la Frema, un sommet légendaire

La Pyramide de Falicon

Le Saut des

français, lieu de mémoire…

A découvrir dans

les Alpes-Maritimes : la Madone d'Utelle, un

sanctuaire perché à 1194 mètres d'altitude

Le

canal de la Vésubie

Sur les traces

du célèbre sorcier des Merveilles

Alex,

des vestiges exceptionnels découverts lors de

travaux à Roquebillière

“Les explorateurs des parcs” : le tout nouveau jeu

digital pour parcourir les parcs des Alpes Maritimes

Tempête Alex :

1 an après...

“Sans la tempête Alex, la ligne de train s’éteignait comme une bougie.”

Retour sur l'incroyable histoire du train de la Roya, tiraillé entre la

France et l'Italie"

La Côte d’Azur vue depuis l’espace !

A 1

heure de Nice, au cœur du Mercantour... Les

Vallées de la Vésubie et du Valdeblore proposent

une offre inédite d’activités en toutes saisons.

..

En France... et dans le monde

..

Les différentes cartes de projection

des effets du dérèglement climatique ont été dévoilées

Le

1er avril ?

Le mystère du monstre Loch Ness enfin résolu ? Un

spécialiste du lac écossais pense avoir solutionné l'énigme

Mais quel est ce mystérieux sanglier

mutant photographié dans le Var ?

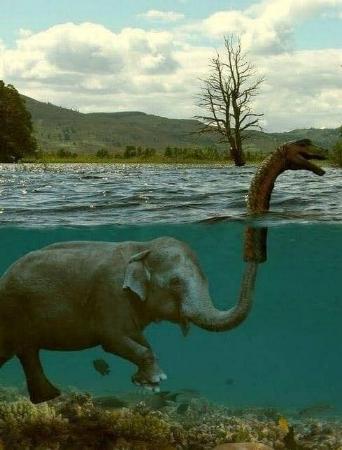

La "Femme à la montre"de Picasso,

un chef-d'œuvre adjugé près de 130 millions d'euros

Cette nouvelle planète du système solaire intrigue

les scientifiques : on vous présente Sedna, qui ressemble à la Terre

Qu'est-ce que Oweynagat surnommé la "Porte de

l'enfer", cette grotte dont il ne faut pas approcher à Halloween ?

L'étrange scénario autour de la mort

d'Edith Piaf le 10 octobre 1963

On vous explique la différence

entre la fourmi de feu et la fourmi électrique

La liste des 51 sites d'exception classés au

patrimoine mondial de l'Unesco en région Occitanie et en France

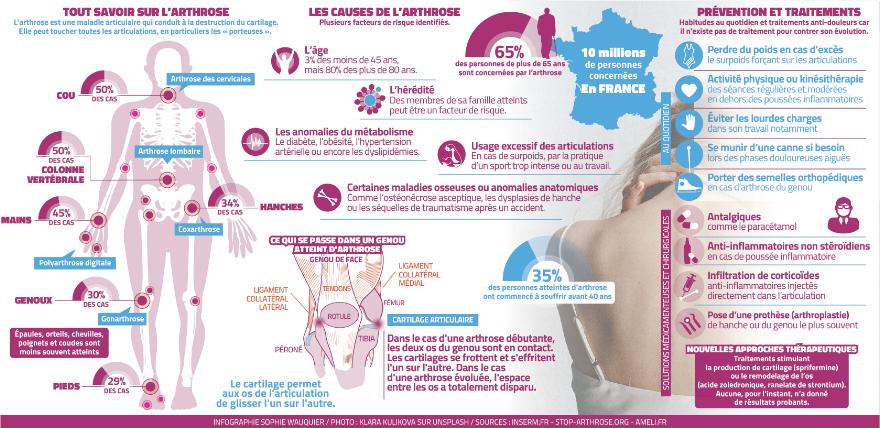

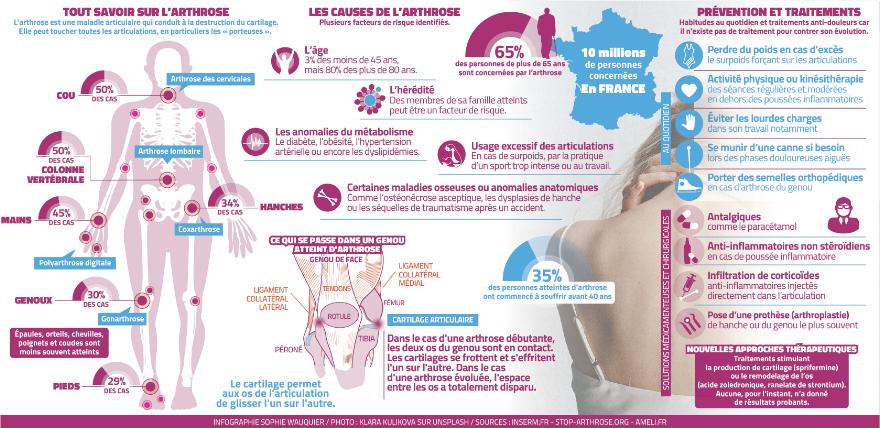

Arthrose : "Demain, avec un film hydrogel

enrichi en cellules souches, on régénérera le cartilage"

Coupe du monde de rugby 2023. Pourquoi

les rugbymen, dont les Bleus, portent-ils ces drôles de casquettes ?

Coupe du monde de rugby 2023 : "caramel",

"cuillère", "chistera"... le glossaire des gestes pour comprendre un match

Coupe du monde de rugby 2023 : durée, barème

de point, tirs au but... tout ce qu'il faut savoir pour comprendre un match

"Une bonne partie des glaciers sont

déjà condamnés" : comment le réchauffement climatique accélère leur

fonte

En quête de "l'ADN environnemental", ce

premier inventaire du vivant en Méditerranée pour préserver la biodiversité

La Méditerranée, une mer sous pression: "Non,

ce n’est pas foutu, c’est à nous de bosser"

"On n'a jamais vécu ça, c'est incroyable" :

les pontes des tortues caouannes ont explosé et c'est une bonne nouvelle

Congelé pendant 46 000 ans dans le

permafrost, un ver a été ressuscité : quels enjeux, quelles inquiétudes ?

Piqûres de

tiques, de frelons, morsures de vipère...

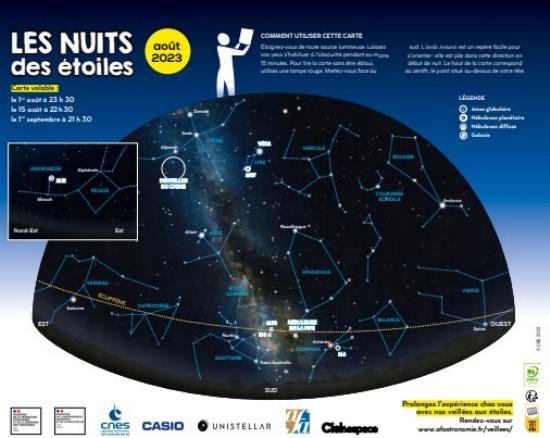

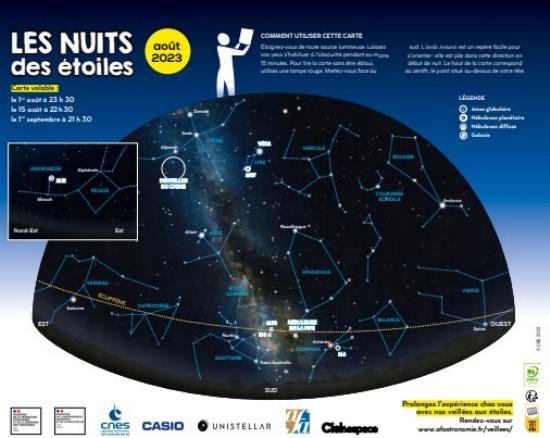

Profiter de la nuit des étoiles en

pratique

Nuit des étoiles : on vous explique ce qui se

passe vraiment dans le ciel ce week-end et comment en profiter au mieux

Nuit des étoiles 2023 : étoile

filante, météorite, astéroïde... ne les confondez plus grâce à notre lexique

Nuit des étoiles 2023 : cinq

applications pour vous aider à lire et comprendre le ciel

Les abeilles aussi souffrent de

la canicule et de la sécheresse l'été

Fourmis : espèces, organisation,

agressivité... 10 questions pour tout savoir de cet insecte fascinant

Pourquoi la glace de

l'Antarctique n'a jamais autant fondu et ne parvient pas à se reconstituer ?

Le baliste, ce poisson parfois mordeur venu

des mers chaudes, bien présent en Méditerranée

Requins près des plages : un

biologiste dénonce la "psychose bleue" et la désinformation

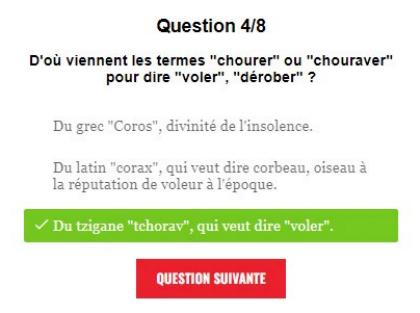

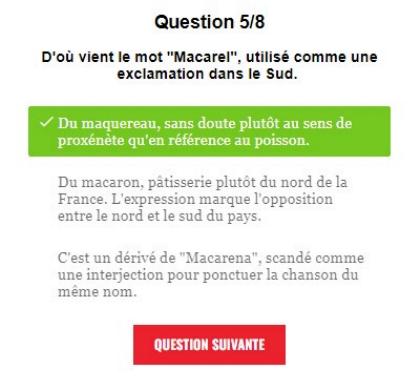

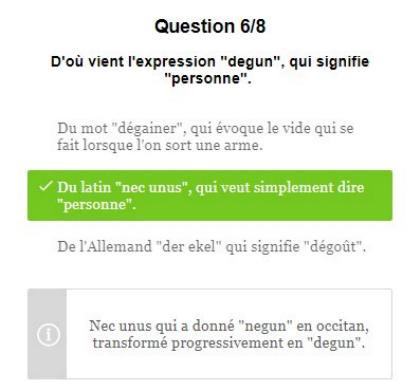

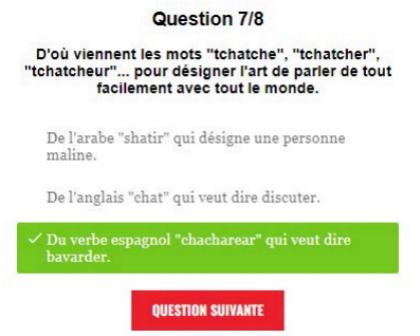

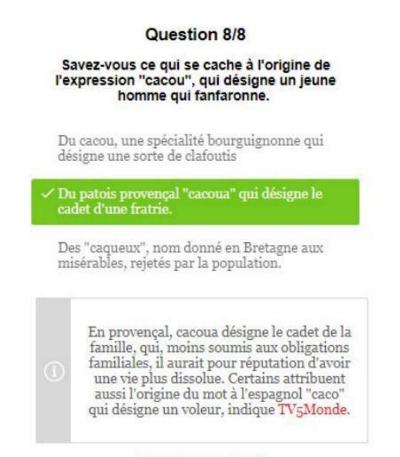

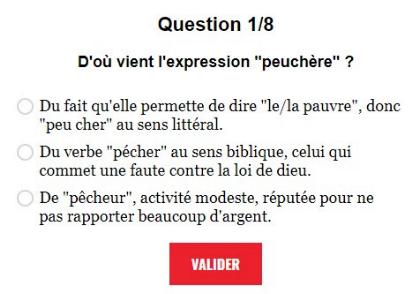

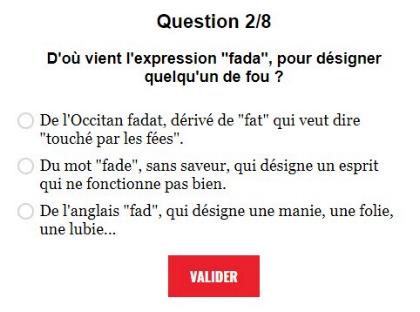

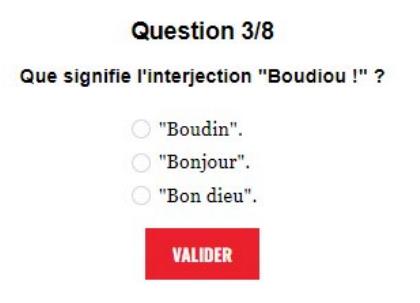

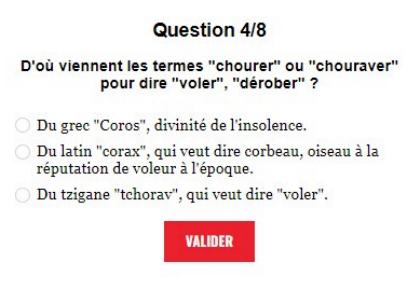

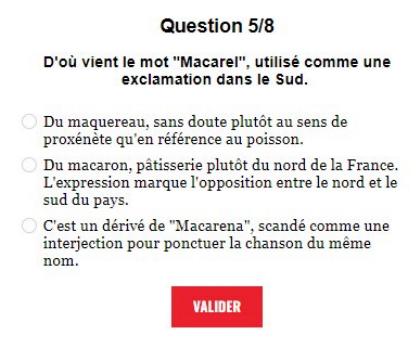

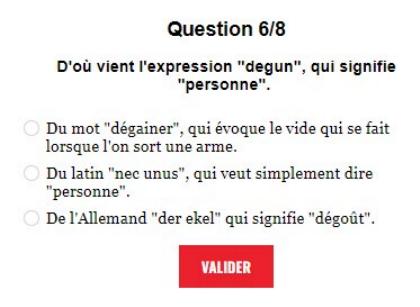

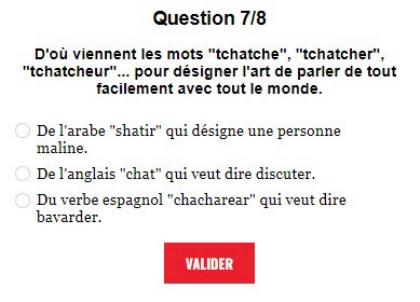

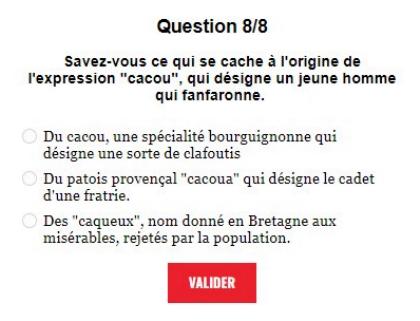

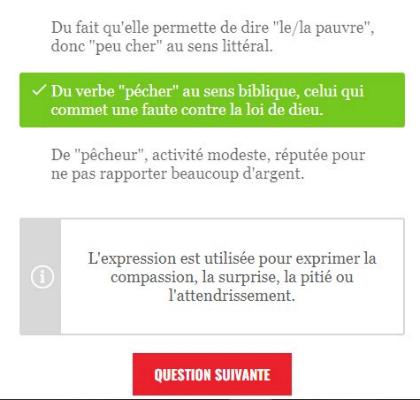

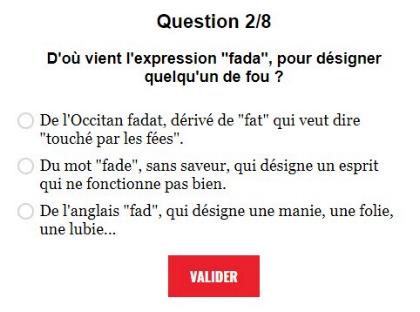

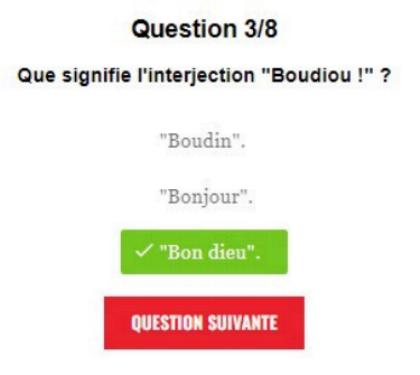

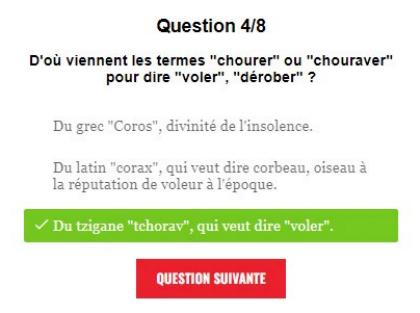

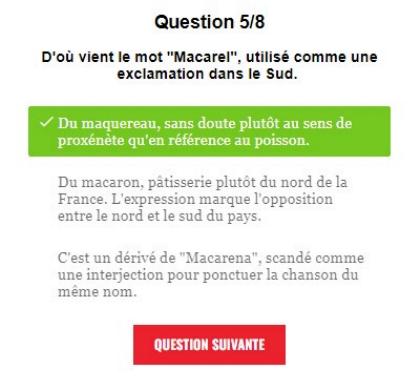

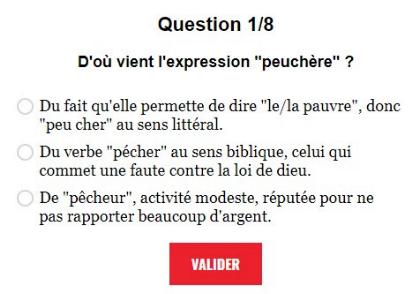

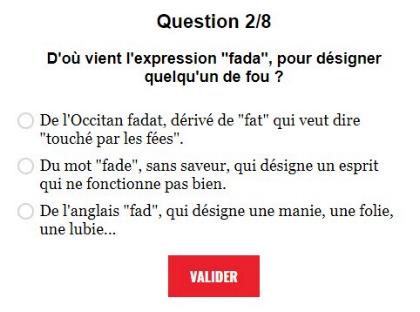

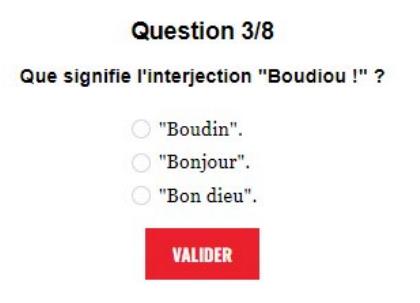

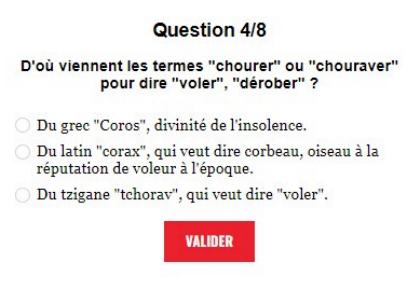

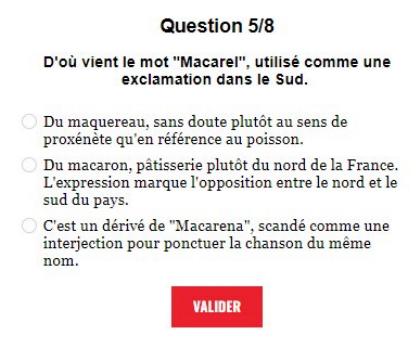

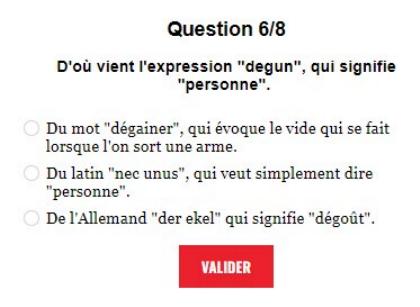

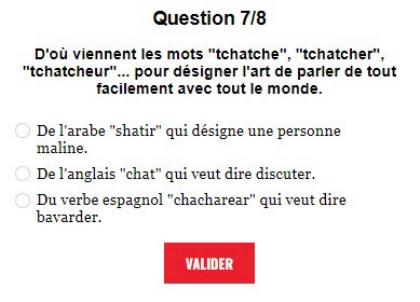

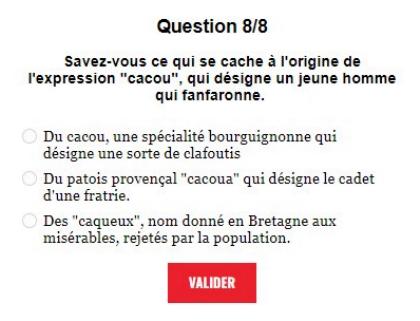

Peuchère, Macarel, fada ou cacou...

Connaissez-vous la véritable origine de ces expressions du Sud ?

Festaïres, rouméguer, avoir la cagne...

êtes-vous incollable sur les mots et expressions du sud ?

"Le plus grand état des lieux

jamais réalisé dans le monde" : la biodiversité de la Méditerranée va être

cartographiée

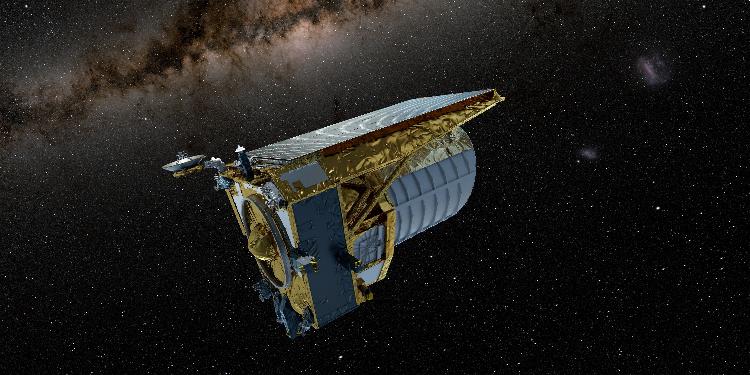

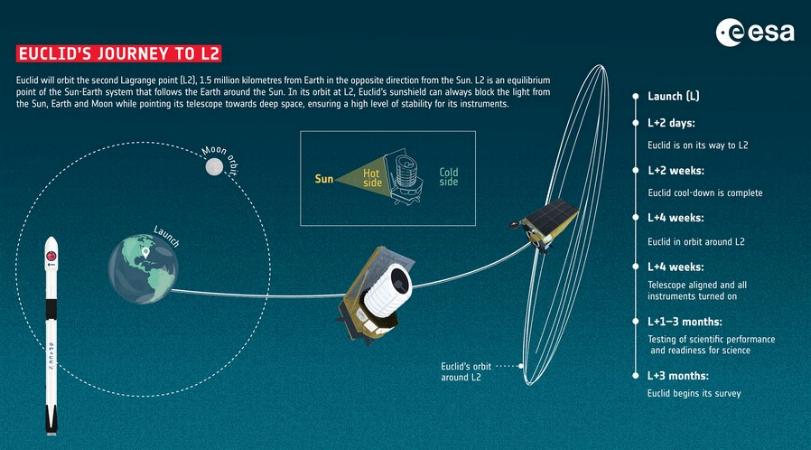

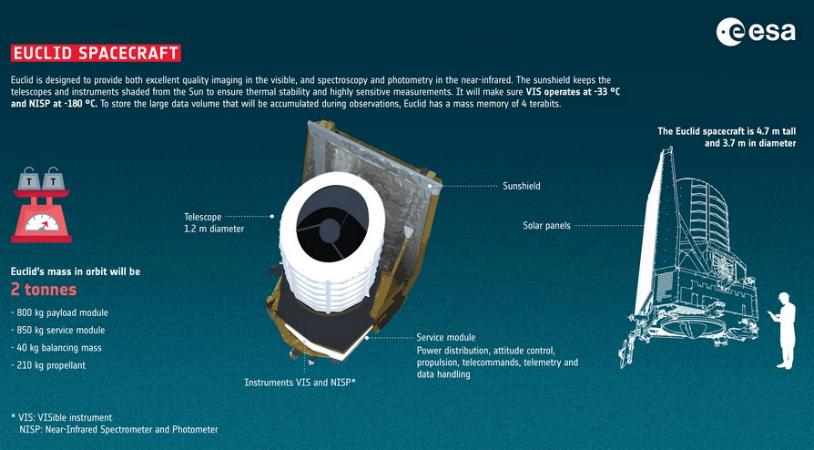

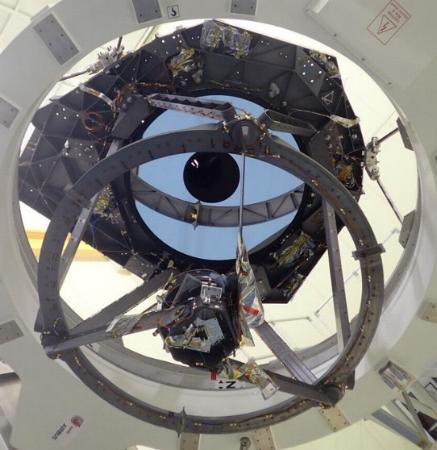

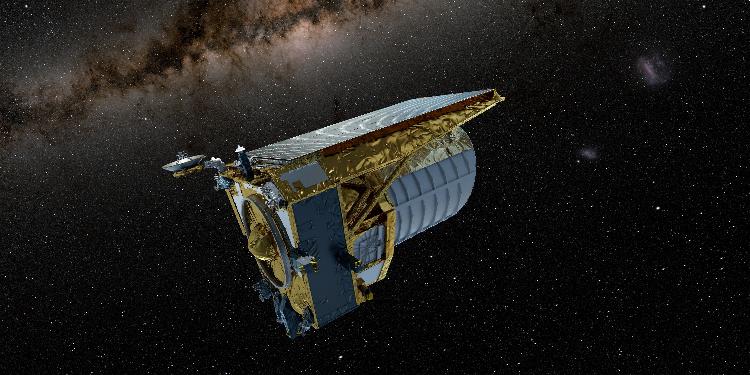

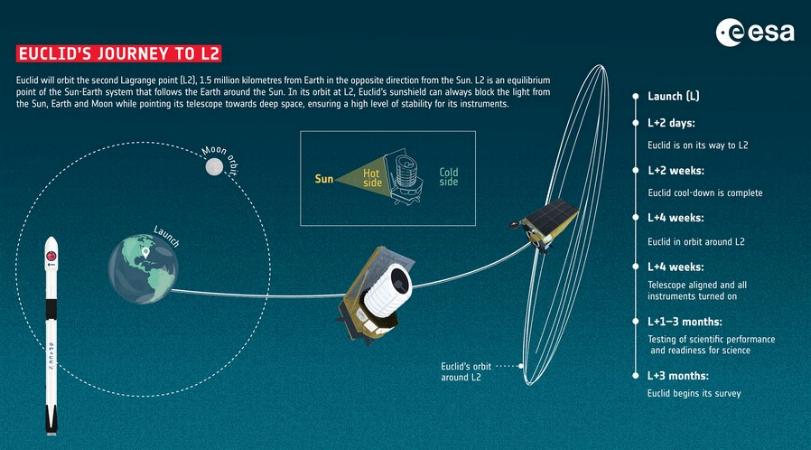

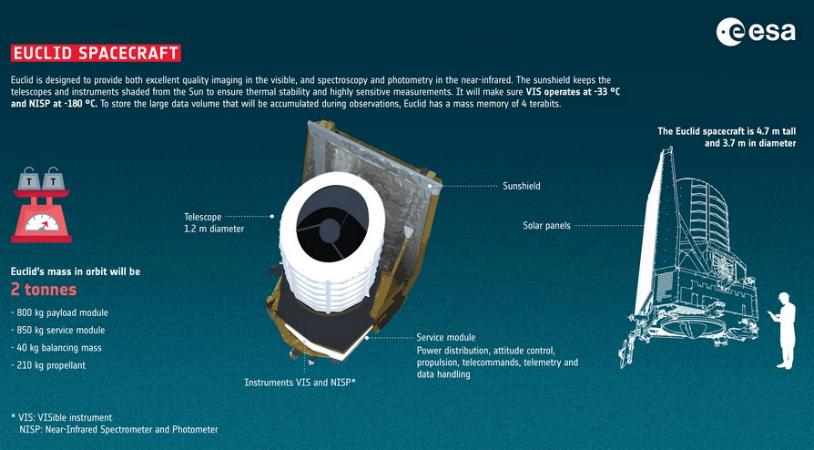

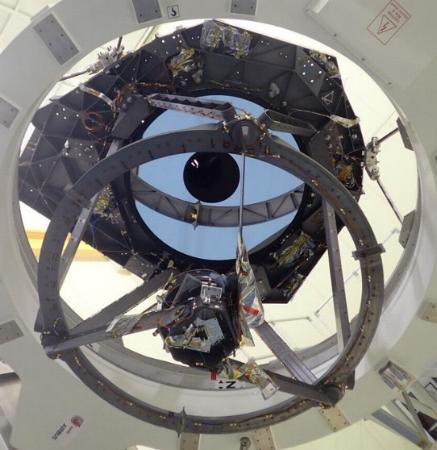

Missions, matière noire... que va chercher le

télescope européen Euclid, parti explorer le côté sombre de l'Univers

"Épidémies et mortalités

massives" en mer Méditerranée : les conséquences effrayantes du

réchauffement de l'eau

Déclin des papillons en Europe : pourquoi

il est important de protéger ces insectes pollinisateurs

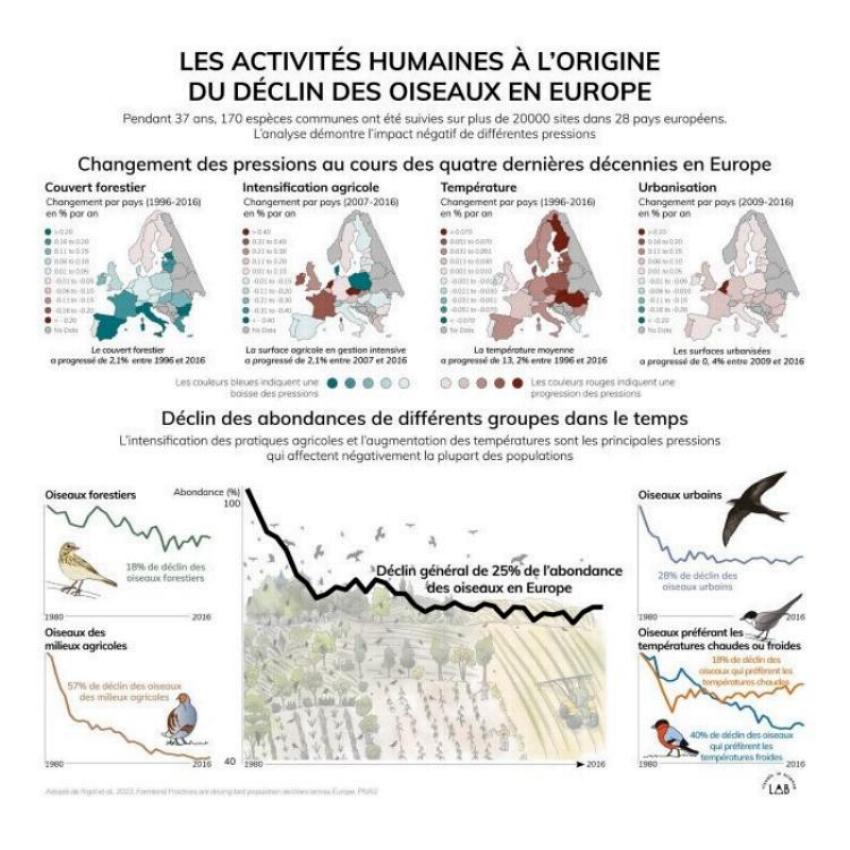

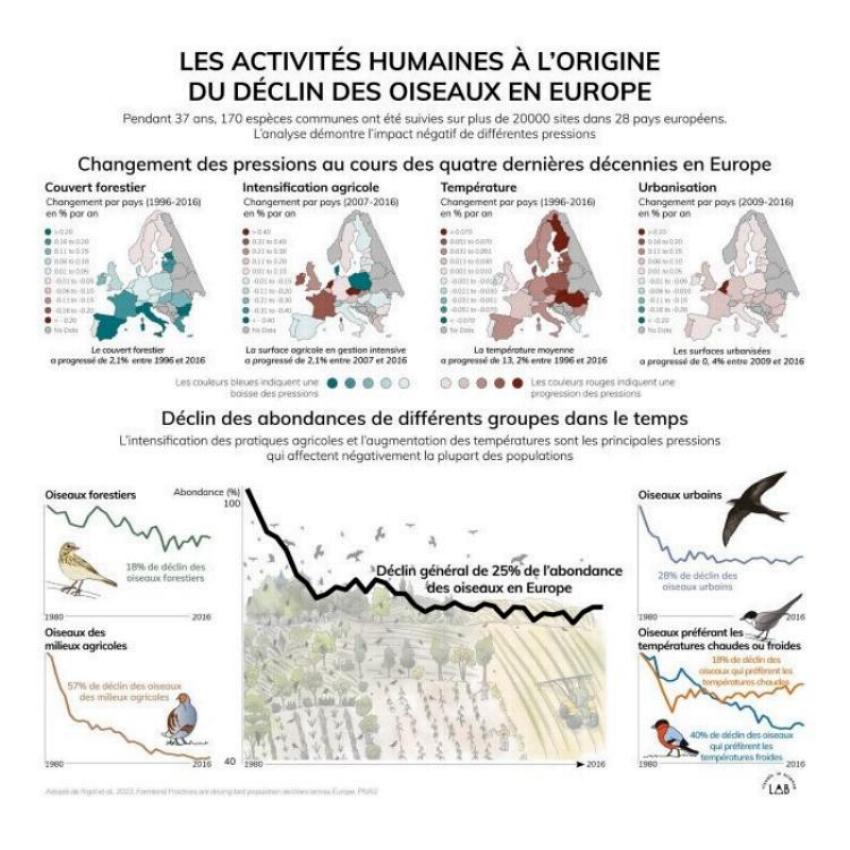

Moineaux, mésanges... pourquoi la population

d'oiseaux s'est effondrée en Europe depuis quarante ans

Notre-Dame de Paris : "Nous la reconstruisons pour

850 ans au moins", dit le directeur de l'établissement publique

Le noyau interne de la Terre se serait

mis à tourner à l'envers : faut-il s'inquiéter du phénomène ?

Un jeu pour la

sensibilisation au milieu marin, bientôt sur plateau

Décryptage : le vin de garde ou le

mystère d’une alchimie, de la vigne au jour de l'ouverture de la bouteille

Sergio Calderon, sommelier chez Bras : "Le

vin ce ne sont pas des mathématiques, il faut une part de hasard"

Pour Amandine Marshall, "on est

tellement admiratifs de l'Egypte antique qu'on refuse d'en voir les côtés

sombres"

"Des abeilles pour demain" : le

documentaire à voir pour comprendre pourquoi (et comment) protéger les

abeilles

Il pêche un silure record de plus de 2 mètres au lac

de Saint-Cassien

Espace : les images des Piliers de la

création prises par le télescope spatial James Webb

Hérault : l'incroyable

odyssée de la tortue de Valras et ses 110 œufs pondus sur la plage

Trois bonnes raisons de voir ou revoir

le documentaire "Alaïs, tortue sauvage de Provence"

Frontignan : Ann, le plus vieux flamant rose connu du monde,

photographié dans l'étang d'Ingril

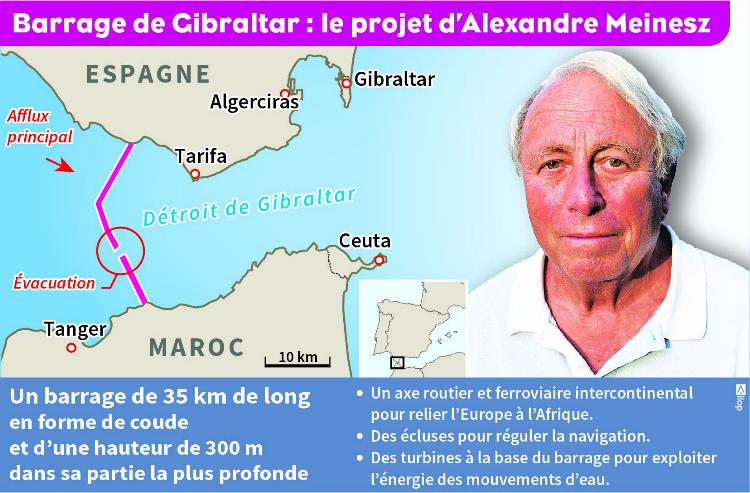

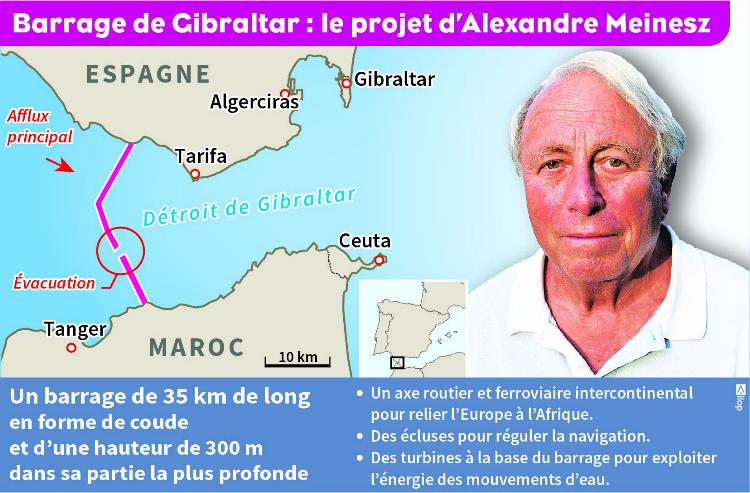

Méditerranée : un barrage à Gibraltar, l'idée folle

d'un chercheur pour empêcher la montée des eaux

Avec Lady Sapiens, une autre histoire de la

femme à la Préhistoire, active, sportive, artiste et chasseresse

Carrières de lumières : Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait

Les Baux -

Carrières de lumières - Un voyage au coeur des oeuvres de Cezanne

.

..

Menton

- Riviera - Merveilles

Toutes les infos :

rendez-vous sur le site de

l’Office de Tourisme Menton - Riviera - Merveilles..

Le patrimoine fortifié des Alpes-Maritimes

Paris 2024 : Les temps forts de la cérémonie de clôture en images

Cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 : les

anneaux olympiques s'assemblent dans le Stade de France avant de

prendre leur envol

Après une cérémonie d'ouverture qui a décoiffé la planète, Thomas

Jolly remet le coup, dimanche, pour un spectacle de clôture tout

aussi grandiose.

Ce qu'il faut savoir...

Calendrier et programme des épreuves des JO Paris 2024

Hommage, taille, visites : trois choses à savoir

sur la montgolfière qui porte la vasque olympique au-dessus de Paris

Depuis vendredi soir, la vasque olympique flotte au-dessus de Paris,

et ce, pendant toute la durée des Jeux olympiques, puis

paralympiques.

Et le choix de la faire voler dans un ballon dirigeable n'est pas un

hasard...

Paris 2024 : Les moments marquants de la cérémonie d'ouverture en

images

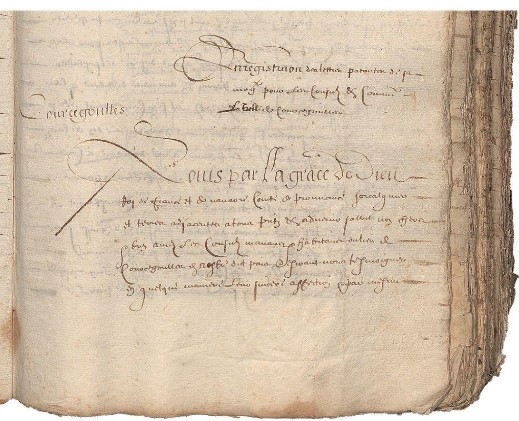

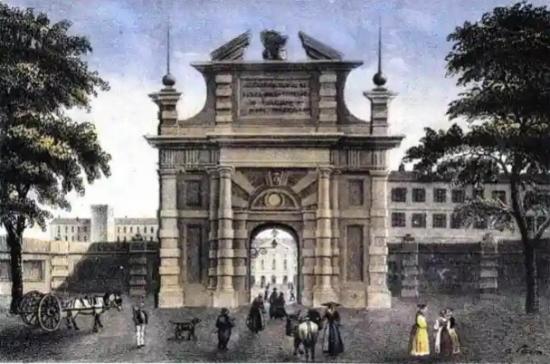

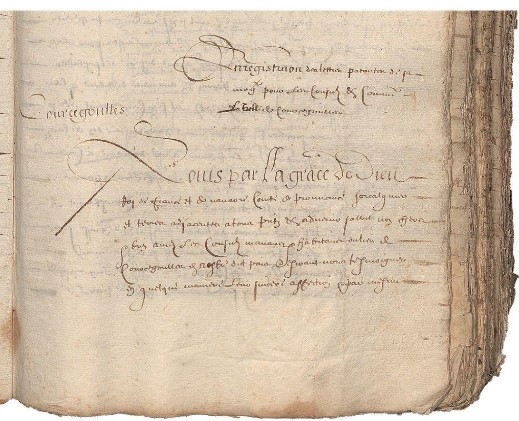

Il y a 400 ans, Coursegoules devenait ville royale...

En janvier 1623, avec effet en juin 1624, le village de Coursegoules, dont

les droits ressortissaient au baron de Vence, connaît une destinée

imprévisible : le roi de France Louis XIII l’érige en ville royale et la

réunit au domaine royal.

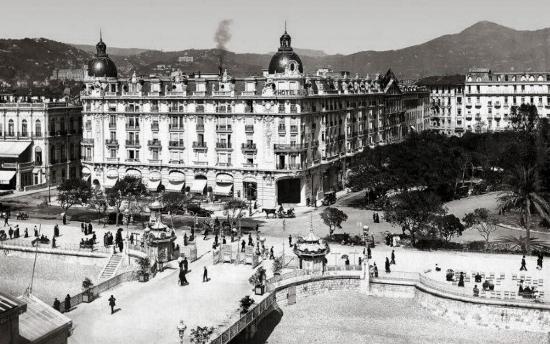

Avant le Méridien, c’était l’hôtel Ruhl, un

bijou architectural

Tout Niçois qui se respecte visualise parfaitement l’hôtel Méridien,

au tout début de la promenade des Anglais, entre le jardin

Albert-Ier et le palais de la Méditerranée. Mais combien ont connu –

et se souviennent – de ce qu'il y avait avant ?

Avant, c'était déjà un hôtel. Un hôtel au nom resté mythique à Nice

– et pas pour le confort de ses chambres : l'hôtel Ruhl. Ce bâtiment

à la façade coloniale avait été imaginé par Henry Ruhl, un

Britannique qui possédait déjà de nombreux hôtels à Nice. Mais pas

seulement : on lui doit également l’hôtel Carlton de Cannes.

Pour édifier l’hôtel qui portera son nom, le jeune homme d'affaires

(il n'a pas 30 ans) décide, en 1909, de mettre au tapis un phare de

l'hôtellerie de luxe sur le bord de mer. Un édifice imposant,

majestueux même, mais jugé vieillissant et dépassé : l'hôtel des

Anglais.

Il faut dire que l'emplacement, pile en face du somptueux casino de

la Jetée-Promenade, est idéal. L'un des plus en vue et des plus

prisés de la ville...

La conception est confiée au célèbre architecture niçois Charles

Dalmas, qui imaginera plus tard, juste à côté, le palais de la

Méditerranée. En 1913, il livre un édifice Belle-Époque dont les

coupoles ne sont pas sans rappeler le Negresco, achevé quelques mois

plus tôt.

Mais la Seconde Guerre mondiale aura raison de l’établissement,

désaffecté, placé sous séquestre et quasiment laissé à l'abandon

pendant des années, son propriétaire (un riche Russe) ayant

"mystérieusement" disparu à la Libération.

Funeste destin pour le

joyau, qui finira exproprié pour utilité publique en 1963 avant

d'être démoli quelques années plus tard.

Mais le Méridien, imaginé par Honoré Toscan et sorti de terre en

1974, n'a pas fait table rase de son prédécesseur : au

rez-de-chaussée subsiste le casino au nom mythique.

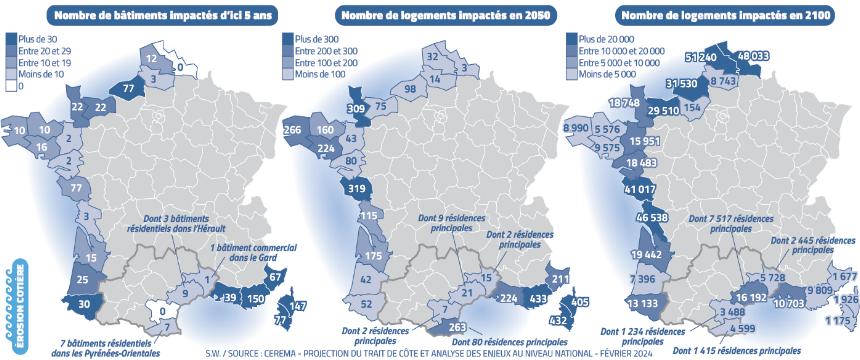

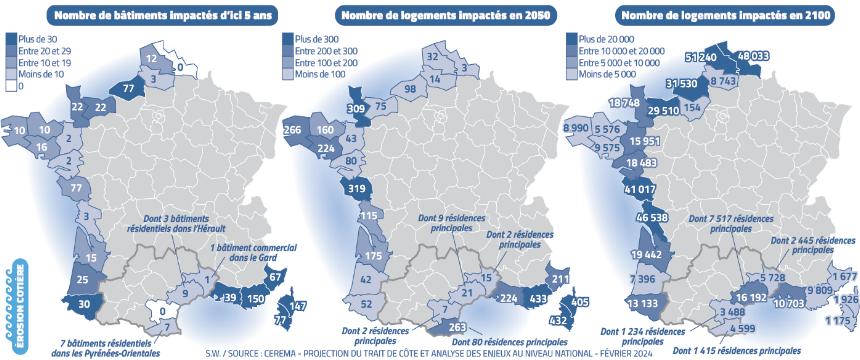

Les différentes cartes de projection des effets

du dérèglement climatique ont été dévoilées.

Elles sont instructives.

C’est "un phénomène qui s’accélère", soulignait, jeudi soir,

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la

Cohésion des territoires.

Selon les cartes du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), commandées

par le gouvernement et publiées vendredi, sous l’effet du recul du

trait de côte, amplifié par le changement climatique, l’érosion qui

menace les logements concerne désormais 20 % du littoral français,

soit 900 km.

Le 1er avril

Depuis près d'un demi-millénaire, le 1er avril donne lieu en France et

dans quelques autres pays à d'aimables farces surtout pratiquées par les

enfants et leurs parents.

Cette tradition remonte au roi Charles IX. Avant

son édit de Roussillon (9 août 1564), en France, l'année calendaire

commençait le 25 mars, et, de ce jour jusqu'au 1er avril, les

Français avaient coutume de se faire des cadeaux pour célébrer le

passage à l'année nouvelle.

En souvenir des temps anciens, les Français et les autres

francophones n'en continuent pas moins à se faire des cadeaux "pour

rire" à l'occasion du 1er avril.

Comme le 1er avril coïncide aussi avec la

fermeture de la pêche, le mois d'avril étant la période de

reproduction pour beaucoup de poissons de rivière, on qualifie ces

amusements de "poissons d'avril " car ils sont aussi peu sérieux que

de pêcher un poisson en avril !...

"Des sources qui étaient taries coulent de

nouveau" : à la suite des fortes pluies dans les Alpes-Maritimes,

état des lieux avec un hydrologue

Les fortes pluies de ce début d'année ont permis

de reconstituer en partie nos réserves. En certains endroits, il est

déjà tombé plus d'eau en trois mois que toute l'année dernière. Le

point sur le niveau de nos nappes phréatiques et les explications de

Jean-Pierre Ivaldi, hydrogéologue.

L'affiche des Jeux olympiques et paralympiques de

Paris 2024 a été réalisée par le dessinateur Ugo Gattoni et a été

dévoilée au Musée d'Orsay, à Paris, le 4 mars 2024. (Paris 2024)

Plus d'infos sur l'affiche officielle complète des Jeux de Paris

2024

Fondateur de l'AS Monaco, chercheur d'or...

Sept choses que vous ignorez sur Marcel Pagnol

Lionel Paoli

Un demi-siècle après sa mort, vous croyez tout savoir sur

l’auteur de "La Gloire de mon père"? On fait le pari que ce n’est

pas le cas.

Suivez le guide !

1. Il a participé à la création de l’AS Monaco

Eh oui! Un document, exhumé des archives du Palais princier, atteste

que "Monsieur Pagnol Marcel " a participé à la fondation de

l’équipe professionnelle de football en 1948.

Une attestation lui a été faite "en témoignage de l’intérêt qu’il

porte aux couleurs sportives monégasques". Fort heureusement,

ses amis marseillais ne l’ont jamais su.

2. Il a été un ami intime de Rainier III

Rainier vouait une admiration sans borne à Pagnol. Il était capable

de réciter par cœur des scènes entières de Marius. Lorsque le

cinéaste décide de s’installer avec sa famille à Monaco, en 1947, le

jeune prince fait tout pour lui faciliter la vie.

Le 20 mai 1949, à peine installé sur le trône, il lui réserve sa

toute première ordonnance, l’autorisant officiellement à "exercer

les fonctions de consul du Portugal à Monaco".

La correspondance entre les deux hommes, ininterrompue jusqu’à la

mort de l’écrivain, témoigne de l’affection et de l’estime

réciproque qui liaient le monarque et l’académicien.

3. Il a créé Ugolin en s’inspirant d’un paysan de La Gaude

Si le personnage de Manon des sources est directement inspiré de

Jacqueline Pagnol, celui d’Ugolin, selon l’épouse de Marcel, est

calqué sur un paysan gaudois.

"C’était un fermier qui travaillait chez nous, confiait-elle.

Il était fou! Il parlait à ses œillets, les insultait s’ils ne

poussaient pas assez vite. C’était un homme incroyablement

maladroit. Un jour, il a tué son meilleur ami d’un coup de fusil de

chasse."

4. Il a cherché de l’or près de Cagnes

Au début des années cinquante, pendant que son fils Frédéric taquine

le cochonnet avec un copain nommé Michel… Sardou, Marcel devient

chercheur d'or.

"Il était persuadé que les Romains avaient caché un trésor dans

sa propriété, raconte son petit-fils Nicolas. Il pensait que

le coffre, rempli de joyaux, était enterré au pied du plus vieil

olivier du domaine – un arbre vieux de deux mille ans que mon

grand-père avait baptisé l'olivier du Christ."

Pagnol creuse. Ne trouve que de la terre et des racines

enchevêtrées. Alors il retourne à ses premières amours et couche sur

son cahier d'écolier les premières lignes d'une histoire d'œillets,

de sécheresse et de vengeance qui va s'appeler Manon des sources.

5. Il a contribué à lancer une mode aux États-Unis

Selon Jean-François Saluzzo, Marcel raconta au maire de Le Gaude,

André Féraud, qu’à l’été 1955, un "Américain" était venu lui

rendre visite au Domaine.

"Pagnol lui fit visiter sa magnifique oliveraie et lui présenta

des objets en bois réalisés par des artisans locaux, indique

l’auteur gaudois. Impressionné, le visiteur recontacta [le maître

des lieux] en lui indiquant qu’il souhaitait lancer l’artisanat du

bois d’olivier aux Etats-Unis et lui demanda s’il était possible

d’acheter ses arbres."

Le cinéaste lui expliqua qu’il était interdit – et quasiment

sacrilège – d’abattre les oliviers, sauf s’ils étaient morts.

Quelques mois plus tard, en février, "le terrible hiver 1956 et

son redoutable gel détruisirent de nombreux oliviers, poursuit

l’ancien élu gaudois. En Provence, environ cinq millions d’arbres

ont été coupés." Ce qui permit à l’ami américain de faire son

marché… et de lancer outre-Atlantique la mode des objets artisanaux

en bois d’olivier.

6. Il a failli tourner avec Cary Grant

En 1948, Pagnol imagine le scénario d’un film ayant pour cadre la

Principauté. Tombola est l’histoire d’une jeune institutrice qui

gagne un séjour dans un hôtel de luxe monégasque. Un milliardaire

américain tombe amoureux d’elle.

Pour incarner ce dernier, Marcel veut Cary Grant. Il écrit – en

anglais – à la star d’Hollywood qui lui répond le 30 mars 1949: "Oui,

je serais intéressé de lire votre nouveau scénario."

Enthousiaste, Pagnol planche tous les matins sur son ouvrage.

Jusqu’au jour où, insatisfait des dialogues qu’il a repris dix fois,

il abandonne. Cary Grant viendra bien tourner à Monaco. Mais ce sera

devant les caméras d’Alfred Hitchcock, au côté de Grace Kelly, pour

La Main au collet (1955).

7. Il a inspiré des cinéastes dans le monde entier

Les remakes sont consubstantiels de la filmographie de Pagnol.

Marius, son premier triomphe mis en images en 1931 par Alexander

Korda, a été tourné simultanément en versions allemande (Zum

goldenen Anker) et suédoise (Längtan till havet).

Sept ans plus tard, Hollywood s’empare des deux premiers volets de

la trilogie marseillaise condensés dans Port of Seven Seas, avec

Maureen O’Sullivan – la "Jane" des Tarzan avec Johnny

Weissmuller – dans le rôle de Fanny, rebaptisée Madelon pour ne pas

heurter les spectateurs!

Pagnol, ancien professeur d’anglais, apprit ainsi qu’en

Grande-Bretagne et en Australie, "fanny" est un mot d’argot

qui désigne l’organe sexuel féminin, alors qu’aux États-Unis, ce

joli prénom désigne une paire de fesses.

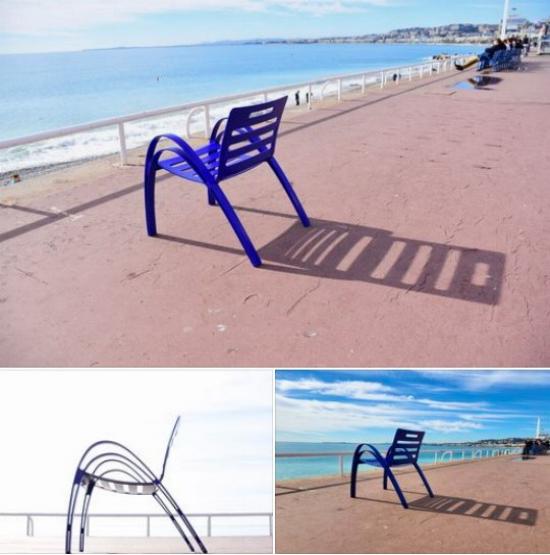

La chaise bleue de Nice tombe dans le domaine

public : connaissez-vous sa vraie histoire ?

Les droits concernant le modèle installé sur la Promenade des

Anlgais Nice sont tombés.

Mais d'où vient la chaise bleue ? Cannes, Nice ? Qui a créé ce

symbole ?

Tordo, Jean‑Michel Wilmotte ? Qui pour la remplacer ?

On déroule et démêle l'histoire de la chaise la plus connue de

France... Et au-delà !

L’olivier millénaire de Roquebrune-Cap-Martin dans

les Alpes-Maritimes

Daniel Biso - Adjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin :

"La place de cet arbre est dans nos cœurs.

Aujourd’hui, je vous parle mais généralement c’est le silence qui

s’impose."

“A Musées Vous !” : (re)découvrez les trésors

artistiques et culturels de la Côte d’Azur

Du 27 au 28 janvier, l'événement “A Musées Vous !” promet un

week-end exceptionnel qui célèbre la richesse culturelle du

territoire.

De nombreux musées ouvrent leurs portes, offrant au public des

ateliers exclusifs et des animations gratuites pour une immersion

totale dans l'âme artistique de la Côte d'Azur.

Suivez le guide !

..

.

Pour cette première édition, dix-neuf musées de la Côte d’Azur vous

invitent à un voyage culturel inoubliable. Des musées d'art

contemporain aux lieux dédiées à l'histoire naturelle, en passant

par les collections d’ici et d’ailleurs, chacun offre une expérience

enrichissante et ludique pour découvrir le patrimoine culturel de la

Côte d'Azur en famille ou entre amis. Du littoral à l’arrière-pays,

chaque musée participant propose ainsi des animations et des

ateliers basés sur ses collections permanentes. Que vous soyez un

passionné d'art, un amateur d'histoire ou un curieux avide de

connaissances, la programmation de l'événement "A Musées Vous !"

promet de marquer les esprits.

A la découverte des grands peintres de la Côte d’Azur

Plongez-vous dans l'univers captivant de Fernand Léger au Musée

National de Biot ! Au travers d’une visite guidée, laissez-vous

entraîner dans l'œuvre de ce pionnier de l'art moderne, dont la

collection du musée constitue d’ailleurs la seule au monde à

embrasser l'intégralité de la carrière de l’artiste. Les enfants ne

sont pas en reste puisqu’ils auront l'occasion d'explorer le geste

créatif du Maître et de découvrir la technique des contrastes, ou

encore de tester un atelier dessin et peinture autour du thème de

l’architecture.

Au Musée Pierre Bonnard du Cannet, la visite se fait à la lampe

torche à la nuit tombée. Une découverte exceptionnelle qui va vous

permettre de percer les secrets d’une sélection d'œuvres

emblématiques de Pierre Bonnard et d’explorer ces dernières dans le

moindre détail. Et si vous tentiez la visite olfactive ? Parfums

poudrés, odeurs de pins et d’aloès sont au rendez-vous de cette

expérience sensorielle.

Quant au Musée national Marc Chagall de Nice, vous pouvez y

découvrir quatre œuvres remarquables et rares entrées dans les

collections en 2023 pour le 50e anniversaire du musée. Laissez-vous

également tenter par la visite exclusive du centre de documentation

pour découvrir des ouvrages rares autour de la vie et l’œuvre de

l’artiste. Les enfants vont pouvoir s’immerger dans son univers

onirique et coloré et ainsi exercer leur odorat en humant des

parfums, puis leur ouïe avec une séance d’écoute en dialogue avec

les œuvres et enfin composer un dessin accompagnés de leurs parents.

Immersion dans le savoir-faire de la Côte d’Azur

Labellisé "Musée de France", le célèbre Musée International de la

Parfumerie de Grasse offre, quant à lui, une exploration complète de

l'histoire, des matériaux, et des techniques de la parfumerie, de

l'Antiquité à nos jours. Ne manquez pas les visites combinées des

réserves du musée et des coulisses de la médiation olfactive. Rose

centifolia, jasmin ou encore oranger… Selon les souvenirs qui vous

lient à une odeur, cette escale sensorielle ne vous laissera pas

indifférent !

Dans la capitale mondiale du parfum, partez également à la

découverte du Musée Provençal du Costume et du Bijou qui met en

scène de fabuleuses pièces dans cette noble demeure chargée

d’histoire, ainsi que du Musée d’Art et d’Histoire de Provence qui

abrite notamment des collections retraçant la vie quotidienne en

Provence orientale, soulignant des traditions ancrées jadis dans la

vie quotidienne et qui ont forgé l’identité locale.

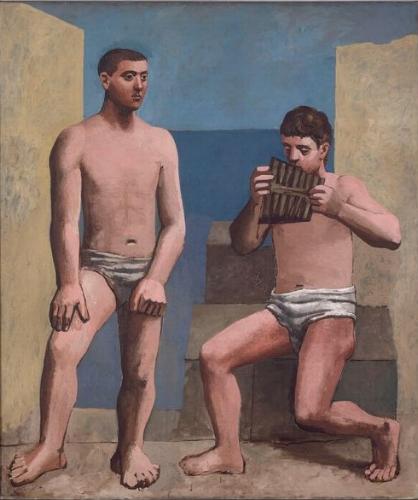

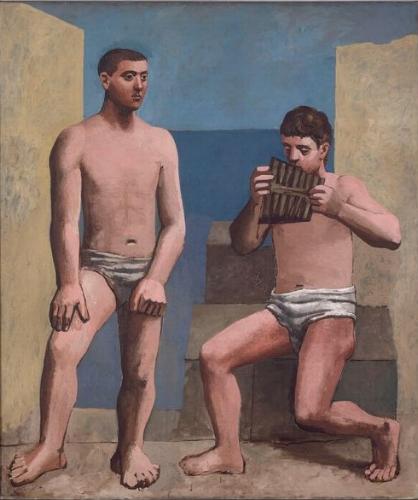

Venez explorer la richesse et la diversité des collections céramique

du Musée Magnelli, Musée de la Céramique de Vallauris Golfe-Juan !

De la céramique utilitaire aux créations artistiques des années 1950

d’artistes comme Suzanne Ramié ou Pablo Picasso, vous pourrez

parcourir l’histoire de ce matériau avant de découvrir les

céramiques contemporaines. Petits et grands découvriront des

céramiques de Picasso réalisées à Vallauris et partageront un moment

familial en décorant une plaque d’argile fraîche. Les plus joueurs

testeront l’escape game intitulé “Au secours, on a volé un Magnelli

!” Un beau moment à partager en famille.

Passage obligé au Musée Escoffier de l’art culinaire à

Villeneuve-Loubet pour une visite avec audioguide offerte et une

dégustation de chocolat chaud à l’ancienne qui rappellera à coups

sûrs des souvenirs d’antan !

Pour les gourmands et les gourmets, direction l’Espace de l’Art

Concret de Mouans-Sartoux pour profiter d’une balade-dégustation

lors de l’animation “une œuvre/un vin” orchestrée par un expert

vigneron en dialogue avec un médiateur. Un moment rare pour

s’initier à l’œnologie et à l’art concret, tandis que les enfants

profiteront des lectures animées multi-sensorielles afin d’éveiller

leur curiosité et de stimuler leur imagination.

Du côté du Musée Lou Ferouil de Gilette, plongez-vous dans

l'artisanat d'un ferronnier d'art qui partagera les secrets de la

fabrication de roses ou de boules de Noël en fer forgé. Une

transmission passionnée donnant naissance à des créations qui vont

susciter l'admiration tant des petits que des grands.

A la Villa des Camélias au Cap d’Ail, partez à la découverte d’un

incroyable piano pneumatique dans une démonstration ludique et

découvrez l’antre de cet objet rare et unique. Vous pourrez

également suivre un commentaire composé autour d’une œuvre du

peintre Ramiro Arrue.

Voyage culturel et artistique autour du monde

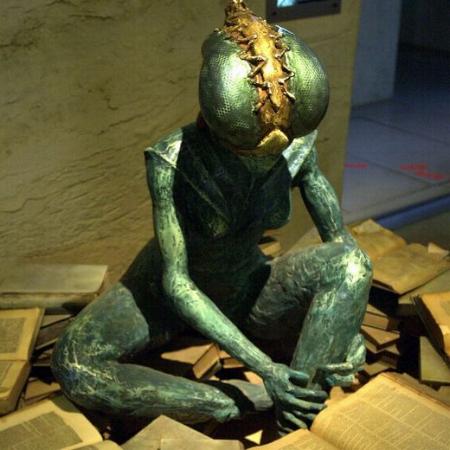

Au Musée Départemental des Arts Asiatiques de Nice, optez pour la

visite guidée et découvrez à la fois les collections permanentes du

lieu et l’exposition-événement “Tintin et Tchang”. Envie de vous

imprégnez de culture traditionnelle millénaire ? Essayer un cours le

Tai chi chuan ou de Kung Fu, des professeurs seront présents pour

vous initier.

Explorez les activités sensorielles et ludiques proposées au Musée

des Explorations du Monde de Cannes lors de ce week-end spécial. Que

ce soit à travers des moments des ateliers de coloriage, de

costumes, des jeux ludiques, cette expérience, adaptée à tous,

promet une immersion captivante dans la culture polynésienne.

Naviguer à travers les époques depuis la Côte d’Azur

Destination Monaco, au Musée d’Anthropologie préhistorique, pour

profiter d’une visite guidée VIP des nouvelles expositions et du

laboratoire de recherche habituellement fermé au public, suivi par

un atelier de découverte des techniques d’allumage du feu. Durant

cet atelier, petits et grands vont pouvoir apprendre à allumer un

feu par friction et percussion à la manière des hommes

préhistoriques ! Du côté du Musée Océanographique de Monaco, c’est

une véritable aventure en famille qui vous attend ! Les enfants,

accompagnés des grands, deviennent de petits reporters en herbe au

travers du jeu Mission Polaire. Le parcours est également une façon

ludique d’en apprendre davantage sur les Inuits, les animaux des

pôles ou encore les différences entre l’Arctique et l’Antarctique.

Un beau moyen de transmettre aux jeunes générations le goût de la

nature tout autant que les grands enjeux et défis actuels.

Au Musée Départemental des Merveilles de Tende, découvrez une

expérience immersive à travers une visite tactile des galeries

permanentes. En touchant et en manipulant de fidèles reconstitutions

d’objets archéologiques, vous pourrez explorer les matières

premières et les techniques utilisées par les hommes et les femmes

de notre lointain passé pour la fabrication des objets

indispensables au quotidien.

L’atmosphère de la Belle Époque est au cœur du Château de La Napoule

à Mandelieu-La Napoule. La visite de l’ancienne forteresse médiévale

surgissant de la mer avec ses pierres rouges et ses tours vous

dévoile la demeure de ce couple d’américains à la fois artistes et

fantasques. Profitez de l’atelier d’art plastique sur les terrasses

du château et laissez-vous séduire par la beauté de ses jardins.

Face à la Méditerranée, le lieu est une oasis de verdure où règne

calme et volupté.

.

Escale fleurie ou sportive, à vous de choisir !

Parmi les balades insolites à faire sur la Côte d’Azur en ce

week-end spécial, destination Saint-Jean-Cap-Ferrat et plus

précisément, la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild. Entourée de

magnifiques jardins dominant la Méditerranée, ce bijou niché sur les

hauteurs de la presqu’île accueille les collections d’art de la

baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild. Mimosa, aloès, figue de

barbarie ou encore oiseau du Paradis, vous aurez l’opportunité de

partir sur les traces des plantes admirées par les hivernants à

l’époque de la baronne au travers d’une balade unique avec le chef

jardinier. Anecdotes et astuces garanties ! Sans oublier la visite

guidée pour les amateurs de la décoration d’intérieur et des arts

décoratifs. A la recherche des cygnes d’Europe centrale, des

perruches et perroquets d’Amérique et d’Asie ou encore du coq qui

habitent les salons du musée Ephrussi de Rothschild, la visite

guidée “Drôle d’oiseaux” est un bon moyen de découvrir le peuple

disparate des oiseaux représentés dans les objets des arts

décoratifs du musée.

.

Enfin, le Musée national du Sport à Nice offre non seulement une

visite libre gratuite, mais également une visite guidée de

l'exposition "les Elles des Jeux" à tarif préférentiel, explorant

l'événement inédit des Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers le

regard des femmes olympiques. Ne manquez pas l'occasion de vous

arrêter au photobooth spécial Jeux Olympiques d'Hiver pour

immortaliser un souvenir inoubliable et le partager sur vos réseaux

sociaux !

Retrouvez le programme complet :

www.cotedazurfrance.fr

Saviez-vous qu’au XVIIIe siècle, Nice et Hyères

se disputaient les premiers touristes hivernaux de la Côte d'Azur ?

Nice Matin - André Peyregne

Au XVIIIe, les deux villes se disputent les touristes d’hiver.

Les célèbres voyageurs qui y ont séjourné n’ont pas manqué

d’écrire sur ces contrées.

Morceaux choisis.

.

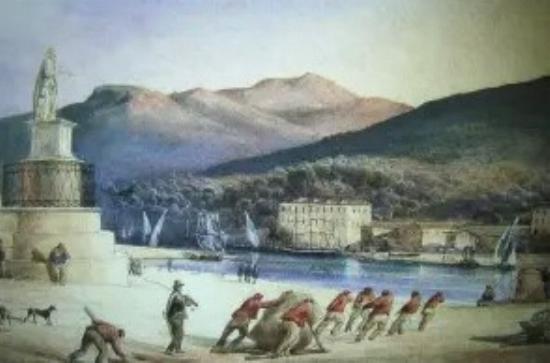

Nice au XVIIIe, gravure d’Albanis Beaumont, 1787 - Bibliothèque

municipale de Nice. (DR)

Voici venu l’hiver. À notre époque, c’est la saison du froid et des

sports de neige. Il y a deux ou trois siècles, c’était, pour notre

région, la saison du tourisme, celle où les voyageurs des pays du

Nord venaient chercher la chaleur sur nos côtes. Une fois l’été

arrivé, ils délaissaient nos rivages pour aller à l’intérieur du

continent vers les villes de cure.

Ce tourisme d’hiver a commencé au XVIIIe siècle. Quelques voyageurs

célèbres ont laissé leur témoignage. Allons à leur rencontre.

L’un des premiers visiteurs célèbres de notre région fut l’abbé

Jean-Joseph Expilly. Son Dictionnaire géographique, publié en 1762,

fit autorité à cette époque. Il y traite "Hières" (sic) de "contrée

délicieuse où règne une espèce de printemps continuel "

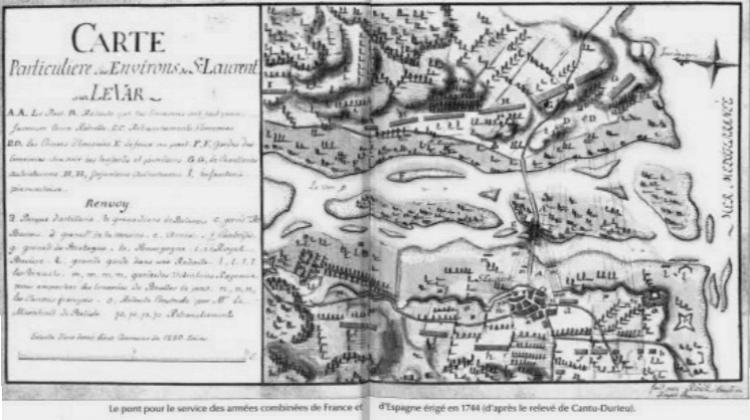

Peu après vint l’Écossais Tobias Smollett. à 42 ans, en 1763, il

effectua un voyage vers l’Italie. Arrivant aux abords de Nice, il

fallait franchir le fleuve du Var. Il n’y avait pas de pont à

l’époque. La traversée se faisait grâce à des hommes qui

franchissaient le fleuve à gué.

On les appelait les "gueyeurs": "Six de ces hommes, les

pantalons retroussés jusqu’à la ceinture, avec de longues perches en

main, prirent soin de notre voiture et, par mille détours, nous

conduisirent sains et saufs à l’autre bord."

Nice, ville des fleurs

Tobias Smollett resta deux ans à Nice. À son retour, il publia

Travels through France and Italy. Il fit rêver les lecteurs qui

lisaient l’ouvrage sous les brumes londoniennes: "Nice est la

ville des fleurs. Les roses et les œillets sont envoyés à Turin,

Paris et même Londres. On les emballe dans une boîte de bois,

pressés les uns contre les autres, sans aucune préparation. Qui les

reçoit coupe le bout des tiges et les plonge pendant deux heures

dans de l’eau vinaigrée, redonnant leur fraîcheur et leur beauté."

Le physicien genevois Jean-André Deluc, lui, vint hiverner à Hyères

en 1770: "Les orangers sont la gloire du pays", écrit-il.

À la suite, son collègue mathématicien suisse Johann Sultzer,

célèbre lui aussi à l’époque, se partagea entre Hyères et Nice au

cours des hivers 1775-1776.

Il y décrit la présence des Anglais venus après avoir lu les écrits

de Smollett: "Les Anglais qui, à l’automne, se transportent tous

les ans en grand nombre dans les pays méridionaux les plus chauds de

l’Europe ont mis Nice à la mode et je crois que cette vogue est

méritée."

Jean-Baptiste Dupaty, homme de lettres de la fin du XVIIIe, fait un

constat semblable dans ses Lettres sur l’Italie en 1785: "J’ai vu

des Anglaises touchantes et même charmantes: à leur arrivée, elles

mouraient; au départ, elles avaient refleuri. Nice, pendant l’hiver,

est une espèce de serre pour les santés délicates."

.

Le romancier écossais Tobias Smollett. DR.

Le frère et le fils du roi

Les Anglais étaient à Nice mais aussi à Hyères. Au cours de l’hiver

1784, un frère du roi George III, le duc de Gloucester, y séjourna,

puis en 1788 et 1789 un de ses fils, tous deux accompagnés de leur

famille et de leur abondante domesticité.

En 1791, l’écrivaine anglaise Charlotte Smith publia un roman à

succès "Célestine", en quatre volumes – l’histoire d’une

jeune orpheline élevée à Hyères par une famille anglaise qui y

résidait pendant l’hiver. Elle finit par retrouver ses vrais

parents.

Les Anglais voulurent voir à Hyères les lieux imaginaires où avait

vécu Célestine.

Mais, pour cela, ils attendirent que la Révolution soit passée! Car

on était à la fin du XVIIIe. Et la Révolution fit du tort, on s’en

doute, aux activités touristiques. Celles-ci reprirent lors du

Premier Empire. Le retour d’Égypte de Bonaparte et le départ de

Napoléon pour l’île d’Elbe attirèrent l’attention sur les petits

ports de Fréjus et Saint-Raphaël.

Hyères plus chaude que Nice ?

Il n’empêche, les deux grandes stations touristiques demeuraient

Hyères et Nice. Le médecin Jean-Emmanuel Fodéré, qui faisait

autorité, considéré comme le père de la "médecine légale" en

France, avait un faible pour la première: "La ville d’Hyères, qui

est éloignée d’une lieue de la mer, pourrait, sous certains

rapports, obtenir la préférence et paraîtrait même être un peu plus

chaude en hiver et moins exposée que celle de Nice aux variations de

température".

Mais le Suisse Horace de Saussure, "inventeur " de

l’alpinisme et "découvreur " du Mont-Blanc, pensait le

contraire: "L’air en hiver est un peu moins doux à Hyères qu’à

Nice. Les orangers en présentent la preuve: les hivers rigoureux

leur font beaucoup plus de mal à Hyères" (Extrait des "Voyages

dans les Alpes", cité par Marc Boyer dans L’Hiver dans le Midi). Qui

croire?

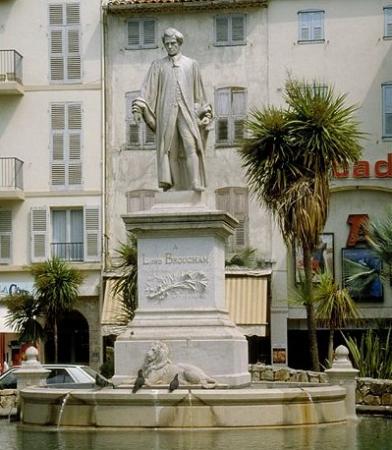

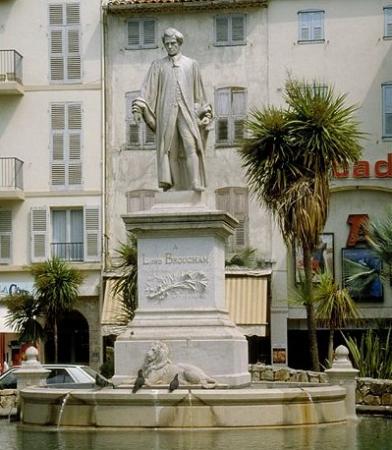

La rivalité entre Nice et Hyères dura jusqu’à ce qu’en 1834, une

autre ville touristique, découverte par le Lord anglais Brougham,

vienne s’intercaler entre les deux. Cette ville? Cannes. Le XVIIIe

siècle était alors révolu...

Nice vue par l’Académicien Antoine-Léonard Thomas

L’Académicien français Antoine-Léonard Thomas (1732-1785) est parmi

les écrivains français qui vinrent séjourner à Nice, au XVIIIe

siècle. Il en fait une description idyllique dans un texte écrit en

décembre 1780.

"Il n’y a nulle part, ni un plus beau ciel, ni des promenades qui

présentent de plus beaux points de vue qu’ici à Nice, où je jouis

d’un magnifique spectacle ; il est vrai qu’il faut aller les

chercher à travers les montagnes et des sentiers pénibles, mais on y

rencontre partout l’olivier, le myrte, le citronnier, l’oranger et,

sous ses pieds, le thym, le romarin, la lavande et la sauge, que la

nature a semés dans des déserts et au milieu des rochers. On y voit

du même coup d’œil tout ce que la nature a de plus sauvage, et le

luxe des jardins de plus précieux. Dans ces lieux élevés, l’air

semble composé d’aromates et de parfums. On a, sur la tête, un ciel

resplendissant d’azur, un soleil aussi brillant que dans les plus

beaux jours d’été..."

D’où vient-il, à quoi sert-il, remplace-t-il du

sable...

8 questions pour tout savoir sur le célèbre

galet de Nice

Les plages de Nice ont reçu leur quota de galets printanier: 5.350

m3 achetés en Provence et répartis le long du littoral pour protéger

le trait de côte.

Et s’ils n’étaient pas là, à quoi ressemblerait la grève ?

Chaque printemps, c’est le même refrain géologique: on engraisse les

plages niçoises. Cela veut dire que la Métropole Nice-Côte d’Azur,

gérant l’environnement, remet une bonne couche de galets pour

combler les coups de mer de l’hiver et l’érosion naturelle. Deux

phénomènes engloutissant de grandes quantités de ces cailloux

devenus l’emblème gris et lisse du littoral de la baie des Anges,

entre Rauba-Capeù et Carras.

À Nice, le galet fut, est, sera.

Pour tout savoir sur cette pépite roulée, usée, polie par les

rivières, nous avons interrogé deux experts : Richard Chemla,

adjoint au maire délégué à la Transition écologique et énergétique,

et Rémi Dumasdelage, chef du service études et travaux à la

direction des activités portuaires et maritimes de la Métropole.

Aux années 60. D’une année sur l’autre, on perd environ 6.000m3 de

galets. Cette saison, 5.350m3 de galets de 2 à 8cm de diamètre ont

été répartis sur les plages de Nice. L’opération, commencée le 10

mars au niveau de la rampe de la plage du Centenaire, s’est terminée

le 24 mars à Carras. Restait alors à aplanir, niveler correctement

le sédiment sur 4,5km afin de dégager les infrastructures

d’arrière-plages et de faciliter l’accès à l’eau. Une tâche

effectuée par un bulldozer et une pelle mécanique, qui peuvent

intervenir à nouveau en été.

D’où viennent les galets ?

La majeure partie (4.000m3) provient des Alpes-de-Haute-Provence, le

reste des Hautes-Alpes. On privilégie les galets issus des carrières

locales afin de favoriser le circuit court. Une majorité est issue,

en effet, d’une carrière proche du fleuve Var. Ces galets se

seraient donc retrouvés, à terme, à l’embouchure du fleuve.

Depuis qu’il a été assaini et a fait l’objet d’opérations de curage

pour amoindrir le risque d’inondation, le Paillon n’a plus de galets

en quantité suffisante.

Comble-t-on de manière égale partout ?

Non. Des relevés topographiques ou par drone sont organisés pour

estimer la quantité nécessaire à recharger et cibler les zones les

plus touchées.

On engraisse selon le retrait du trait de côte, que l’on recrée de

façon harmonieuse.

Quel est le coût de l’opération ?

Entre 70 et 80 euros le m3, prix comprenant extraction, lavage,

criblage, transport…

Et si on n’engraissait pas, qu’adviendrait-il ?

On aurait des creux, des trous très importants et donc une atteinte

sévère de la bordure de la promenade des Anglais, qui pourrait

potentiellement être victime de submersions marines. La plage agit

comme un ouvrage de protection et permet de faire déferler les

vagues le plus loin possible du mur perré de la Prom’. Se rajoutent

à ce dispositif une dizaine d’épis rocheux, dont le rôle est de

casser les plus grosses vagues. Eux aussi sont vérifiés avant l’été.

En outre, comme on plonge rapidement au bord de mer, on replace des

cordes – très prisées des seniors – pour sortir aisément de l’eau

sur cinq plages: Ponchettes, Beau Rivage, Centenaire, Blue Beach,

Sainte-Hélène.

Les galets sont-ils là depuis toujours ?

Oui. C’est un vieux processus géologique. Il s’agit d’un cordon de

galets existants depuis très longtemps de par les fleuves Var et

Paillon. On les retrouve d’ailleurs dans nos vallées avec les zones

de poudingue, roche constituée de cailloux, dont les galets, liés

entre eux par un ciment naturel. À l’époque où l’embouchure du Var

n’était pas fermée par l’aéroport, ces galets arrivaient sur les

plages. On retrouve, très loin sous l’eau, le tracé des rivières. À

Nice, le plateau continental fait de 150 à 200m. Après, on descend

immédiatement dans les grands fonds pouvant plonger à 1.500m. Les

galets se projettent sur les 150 premiers mètres.

Et s’il n’y avait pas de galets à Nice ?

Difficile de répondre. Le galet est naturel. Originel. Dans les

temps reculés, le niveau de l’eau était beaucoup plus haut sur la

plage.

Sous les galets ? Du sable. On le voit lors des coups de mer: le

sable est soulevé par les déferlements et recouvre la plage. Les

galets sont alors dessous. Et lorsque le sable sèche, il s’infiltre

et les galets réapparaissent.

Pourquoi n’y a-t-il pas de sable comme à Juan-les-Pins ou Cannes

?

Parce qu’ici, on n’a pas les mêmes rivières.

À Nice, nos fleuves érodent du poudingue qui charrie des galets. À

l’ouest du département, les sédiments sont sablonneux.

Il reste encore du sable naturel vers La Bocca, mais le sable de la

Croisette est importé.

Et puis, c’est mieux ainsi, car les galets sont plus hygiéniques

:

on se débarrasse plus vite des parasites!

De 717 millions à 59 millions d'euros: comment

la Métropole a fait fondre le budget de la tempête Alex

Nice Matin - Antoine Louchez

Contrairement à ce que soutient la Métropole Nice Côte d’Azur,

les budgets alloués à la reconstruction des vallées ont fondu entre

2022 et 2023. Quelques mois avant Aline.

Oui, la Métropole Nice Côte d’Azur a bien raboté les budgets alloués

à la reconstruction post-tempête Alex en 2023, quelques mois avant

Aline. Beaucoup. Malgré les alertes en interne sur les risques que

ça comportait.

La colère de certains habitants et élus de la Vésubie couvait depuis

des mois, depuis l’arrêt de nombreux chantiers menés et promis par

la Métropole. Jugés prioritaires. Elle a explosé le 20 octobre,

lorsque la tempête Aline a emporté des ouvrages laissés en friche.

La faute à l’ampleur de cette nouvelle catastrophe climatique, selon

Christian Estrosi, mais aussi, et surtout, aux procédures imposées

par le droit et l’État qui bloquaient les travaux. Ainsi qu’aux

enquêtes ouvertes pour détournement de fonds publics par le parquet

de Nice en avril. Mais surtout pas à l’état des finances de sa

puissante Métropole, comme le dénoncent des opposants de droite et

de gauche.

"Des enjeux sécuritaires en cas d’intempéries"

Et puis, il y a les documents. Notamment cette note, évoquée jeudi

en conseil métropolitain par la Ciottiste Christelle d’Intorni, que

Nice-Matin a également pu consulter. Dans ce document interne à la

Métropole, daté du 9 novembre 2022, il est question du budget

tempête Alex, pour la période 2023-2026.

Les fonctionnaires écrivent au directeur général des services (DGS)

de l’époque, Olivier Breuilly, alarmistes sur les contraintes

budgétaires. Ils affirment avoir proposé trois scénarios pour ces

quatre années: un budget à 146,3 millions d’euros, un autre à 123,2

millions et un à 91,3 millions "pour ne réaliser que les opérations

jugées prioritaires". Le minimum vital, selon eux.

Le DGS, lui, n’accorde qu’une enveloppe de 50 millions d’euros. Ce

qui "nécessiterait alors des arbitrages politiques assez lourds

compte tenu du volume de travaux jugés prioritaires qui ne seraient

pas réalisés, menacent ses subordonnés. Avec des enjeux sécuritaires

et de préservation de certains ouvrages réalisés qui ne seraient pas

complètement assurés en cas d’intempéries importantes." Avant de

lister les chantiers à réaliser, coups de rabot compris, et ceux à

mettre de côté.

Le budget passe de 717 millions d’euros à... 59 millions d’euros

Cette note du 9 novembre a forcément évolué. Dans quel sens ? "La

Métropole n’a pris aucune décision visant à réduire le budget dédié

à la reconstruction des vallées", affirme la collectivité. En

dépit de ses propres documents. Le 11 mars 2022, le conseil

métropolitain prévoyait de dépenser 717,3 millions d’euros pour 2023

- 2026 (dont 65 millions pour 2023).

En mars 2023, quatre mois après la note interne, les élus votent

finalement un budget de… 59,5 millions d’euros pour ces quatre

années (dont 27,43 millions pour 2023). Un montant très proche de

celui évoqué dans la note. "Le budget de la tempête Alex est en

diminution, bien sûr, avait déclaré le maire de

Saint-Martin-Vésubie. Mais je pense que c’est normal puisque

depuis deux ans et demi nous avons quand même été pas mal soutenus".

Le projet d’un tunnel à 400 millions d’euros pour relier la Vésubie

à la Tinée avant les gorges de Paganin, envisagé pour 2026, est

passé à la trappe. Avec quels autres arbitrages ?

Les 80 millions d’euros "d’affichage"

Depuis les dégâts d’Aline, Christian Estrosi répond à l’explosion de

la polémique avec un autre chiffre: 80 millions d’euros. Comme il

l’a fait en conseil métropolitain, jeudi :

"En septembre, avant la tempête Aline, il a été décidé de créer

une affectation spécifique à la reconstruction de la vallée de la

Vésubie, dotée de 80 millions d’euros, permettant de couvrir les

travaux restant à réaliser."

Cette décision, datée du 29 septembre, n’attribue pourtant pas de

financements. "Ils ont modifié l’autorisation de programme, mais

pas les crédits de paiements, traduit l’élu d’opposition

écologiste, Jean-Christophe Picard. Ils ont modifié le plafond de

ce qu’ils veulent dépenser mais pas le chéquier. C’est de

l’affichage."

À l’heure actuelle, le budget est donc toujours officiellement de 59

millions d’euros alloués jusqu’en 2026.

"Il faut siffler la fin de la partie": contre

le béton et la spéculation, le préfet des Alpes-Maritimes veut

"redonner sa place à l’agriculture" dans la plaine du Var

Nice Matin - Rafael Perrot - Sébastien Bottella

Le préfet Moutouh

entend bien "redonner sa dimension agricole à la plaine du Var

"

Depuis dix ans l’établissement public d’aménagement applique un

référentiel qualité aux constructions de l’Ecovallée pour "concilier

développement et environnement".

Depuis près de dix ans et le lancement de l’opération d’intérêt

national (OIN) de Nice-Ecovallée, ce sont surtout les grues et les

immeubles qui ont poussé dans la plaine du Var. En marge de l’OIN,

un comité de pilotage avait pourtant été constitué, dès 2013, afin

de préserver l’agriculture sur ces terres "les plus fertiles du

département ". Durant près d’une décennie, les experts de ce groupe

de travail ont beaucoup expertisé... Mais peu agi.

Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes le reconnaît: "Au cours de

ces 10 ans, beaucoup d’études ont été produites. Elles nous ont

permis d’acquérir une connaissance fine des zones à intérêt pour

l’agriculture. Mais il faut reconnaître que l’État n’a pas vraiment

pris l’initiative en la matière. Nous n’avons pas beaucoup bougé",

concède Hugues Moutouh avant d’annoncer que ce temps-là est révolu.

Traque aux détournements d’usage

"Celui de l’action est arrivé ", prévient-il avec le ton

direct qui le caractérise: "Il y a un moment où il faut siffler

la fin de la partie, rappeler les règles et utiliser la boîte à

outils qui est à notre disposition pour agir ". Le préfet

Moutouh entend bien le rappeler aux collectivités concernées lors du

prochain comité de pilotage, le 5 décembre. Mais aussi aux

propriétaires privés. Tout au moins ceux qui "trop souvent "

s’arrogent le droit de "détourner l’usage" de ces terres à

vocation agricole. "Je vais envoyer mes agents de la DDTM,

pénaliser et verbaliser ", promet-il.

Création d’une zone agricole protégée

De sa "boîte à outils", le représentant de l’État dégaine

aussi l’arme administrative de la ZAP. Une zone agricole protégée va

voir le jour. Même si ses contours sont encore à l’étude, elle

devrait inclure une grande partie des 271 hectares de friches

agricoles, répartis sur dix secteurs d’intérêt, identifiés par le

groupe de travail. Hugues Moutouh compte également solliciter la

commission départementale d’aménagement foncier pour trouver des

exploitants et "remettre en culture les terres agricoles incultes

ou sous-exploitées".

Stopper la spéculation, pas le développement

Pour que ces terres fertiles ne succombent pas "à la spéculation

immobilière" au détriment d’enjeux que le nouveau préfet des

Alpes-Maritimes estime supérieurs. Comme celui de

l’artificialisation des sols ou encore de l’autosuffisance

alimentaire "qui est ici bien malmenée". "Notre taux

d’autonomie est de 1%, autant dire rien du tout ",

souligne-t-il. Alors que la remise en cultures des friches de la

plaine du Var "pourrait alimenter en légumes de l’ordre de 25.000

familles".

Bref, le préfet Moutouh entend bien "redonner sa dimension

agricole à la plaine du Var "... Et stopper du même coup son

aménagement foncier ? Pour le représentant de l’État "les deux ne

sont pas incompatibles". "Ce ne sont pas les mêmes surfaces

qui sont concernées. Les terres agricoles que nous avons identifiées

sont plutôt dans la partie nord de la vallée et en rive droite,

alors que celles visées par l’EPA sont en rive gauche."

Un établissement public d’aménagement qui, rappelle-t-il, couvre à

peine 2% des 10.000 hectares du périmètre de Nice-Ecovallée. Sauf

que la spéculation immobilière, elle, avait tendance à s’étendre

bien au-delà. L’État veut donc y mettre un terme et que "les

agriculteurs retrouvent des prix normaux pour des terrains qui

seront désormais clairement identifiés comme réservés à

l’agriculture".

L'Ecovallée tire son bilan environnemental

"Concilier développement et environnement c’est toute l’ambition

du projet d’opération d’intérêt national Nice-Ecovallée",

martèle Xavier Latour, le président de l’établissement public

d’aménagement qui depuis 15 ans préside aux destinées foncières de

la basse vallée du Var. Certains n’y voient qu’une "bétonisation"

de ces anciennes terres agricoles. Xavier Latour assure que l’OIN a,

au contraire, mis un terme à "l’artificialisation massive" et

à "l’urbanisation anarchique" qui a prévalu des années

cinquante aux années quatre-vingt-dix.

10 ans de référentiel qualité

À cette époque, avance-t-il, ce sont "90 hectares par an" qui

disparaissaient en moyenne chaque année. Dix fois moins depuis le

lancement de l’opération d’intérêt national en 2008. Une opération

d’aménagement qui se voulait écoresponsable. C’est pourquoi dès

2013, un référentiel qualité a été mis en place. Il est devenu

obligatoire en 2019 pour toutes les constructions dépassant 500m2 de

surface de plancher. Dix ans après l’EPA en tire un bilan positif.

Ce sont plus de 200 projets qui ont été accompagnés dans le cadre de

ce référentiel qualité. Soit un million de mètres carrés créés au

total. Mais pas que du béton, puisque ces programmes immobiliers

intègrent en moyenne 40% d’espaces végétalisés dès leur conception,

350.000m2 en pleine terre et 100.000m2 secondaires.

Tous ont recours aux énergies renouvelables pour couvrir plus de 50%

de leurs besoins et affichent pour 80% d’entre eux des performances

énergétiques supérieures aux normes en vigueur. Pour leur

construction ce sont 3.400 tonnes de matériaux biosourcés,

l’équivalent de 116 rames de tramway, qui ont été utilisés.

Les déchets de ces chantiers ont été recyclés à hauteur de 85%,

contre 50% en moyenne nationale. Ils ont permis d’économiser 40%

d’eau, assure encore l’EPA qui a présenté un bilan très vert de son

action depuis 10 ans dans la plaine du Var.

Le référentiel qualité de l’aménagement de l’Ecovallée a tiré son

bilan environnemental. (Photo E. G.).

L'histoire du splendide casino municipal

C'est aujourd'hui le miroir d'eau de la promenade du Paillon.

Hier, quand la coulée verte n'était pas encore

un embryon d'idée, une esplanade sans charme mais prisée des

skateurs.

Et avant-hier ?

C'est un temps que les moins de 50 ans ne

connaissent qu'en photo. Là s'est dressé, pendant un siècle, un de

ces bâtiments disparus qui ont fait la renommée de Nice: le casino

municipal.

Son histoire commence quelques années après le

rattachement du comté de Nice à l'Empire de France. Fin des années

1870: le maire Alfred Borriglione veut poursuivre la couverture du

Paillon, entamée une décennie plus tôt. Mais les travaux envisagés,

de la place Masséna à la mer, coûtent cher. Un promoteur propose

d'en assumer les frais à condition d'y édifier un casino. La

bâtisse, majestueuse, est inaugurée en 1884.

Outre les jeux d'argent, le bâtiment (qui

dissimule, à l'ombre d'une verrière, un somptueux jardin d'hiver)

abrite plusieurs salles de spectacle accueillant banquets, récitals,

concerts, représentations théâtrales, projections

cinématographiques…

En 1939, des travaux extérieurs sont entrepris: la

toiture est démolie, les ornements disparaissent et la façade est

peinte en rose pour l'accorder à l'environnement. Mais l'endroit ne

retrouve pas son lustre d'antan.

En 1969, le casino ferme.

Dix ans plus tard, il est détruit par le maire

Jacques Médecin qui envisage de construire à sa place un palais des

congrès... finalement bâti quelques centaines de mètres plus loin,

sous le nom d'Acropolis.

Une nouvelle ligne de bus pour desservir le

Vieux-Nice

Nice Matin - Claire camarasa - Cyril Dodergny

Une nouvelle ligne de bus, la 98, va voir le

jour à compter du 4 décembre. Elle reliera La Réserve au Vieux-Nice,

en passant par le port de Nice.

La ligne 98 sera en circulation à partir du 4décembre prochain.

Elle reliera La Réserve au Vieux-Nice, en

passant par le port de Nice

Faire le tour du Vieux-Nice en bus sera désormais possible à compter

du 4 décembre. Pour remédier à une ligne 38 jugée trop longue par

les usagers, la Ville lance la ligne 98.

En effet, lors d’une enquête publique, les usagers de Lignes d’azur

ont été plus de 1.000 à s’exprimer pour la modification de cette

ligne qui s’étendait de La Réserve aux Baumettes et qui n’était pas

utilisée sur toute sa traversée.

"C’est une décision issue du dialogue avec nos administrés du

quartier des Ponchettes, souligne le maire de Nice, Christian

Estrosi. Une seule ligne n’apportait pas toutes les satisfactions

sur les voies de desserte. De cette façon nous rendons des

destinations atteignables en bus mais nous permettons aux habitants

d’être connectés avec l’ensemble du réseau et notamment les lignes 1

et 2 du tramway."

Un bus toutes les 15 minutes

La ligne 98 partira donc de La Réserve pour rejoindre le port. Elle

longera ensuite le bord de mer en passant par Rauba Capeù, le cour

Saleya pour tourner direction Albert-1er. Elle longera le Vieux-Nice

jusqu’à la place Garibaldi pour retourner au port et finir à La

Réserve.

La ligne sera composée de trois minibus électriques qui passeront

toutes les 15 minutes entre 6h28 et 21h06. Les tarifs seront ceux

appliqués à l’ensemble des bus de la Métropole Nice Côte d’Azur,

soit 1,70 euros par voyage.

Qui dit nouvelle ligne, dit nouveaux arrêts. Le parcours desservi

par la ligne 98 en comportera quatre situés après l’arrêt du port de

Nice: Monument aux Morts, Château-Tour Bellanda, Saleya et Sulzer.

La ligne 38 conservée

La ligne 38 ne disparaît pas pour autant. Cette dernière aura un

itinéraire réduit entre les Baumettes et Jean-Médecin pour mieux

respecter les usages de ceux qui empruntent la ligne.

"Elle ne donnait pas satisfaction, précise Gaël Nofri,

président de Régie Ligne d’azur et adjoint délégué aux Transports, à

la Circulation et au Stationnement. Nous avons choisi de

renforcer la desserte du quartier des Musiciens ainsi que les

squares Durandy et Wilson." La fréquence des bus sera inchangée,

tout comme ses tarifs.

.

Prolongation de la voie Mathis à Nice: une

étape stratégique a été franchie

Nice Matin - Eric Galliano - Photo Patrice Lapoirie

Une étape stratégique a été franchie dans le chantier de la

sortie ouest de la voie Mathis à Nice: le passage de la trémie sous

les rails du tramway.

On vous en dit plus alors que Christian Estrosi a fait visiter ce

chantier tant attendu par les usagers de la route.

La prolongation de la voie Mathis, à l'ouest de Nice, le mercredi

22 novembre 2023. Le chantier est passé sous les rails du tramway

"Nous avons franchi les étapes les plus complexes et les plus

difficiles de ce chantier." Par 12 mètres sous le niveau de

l’avenue Giscard-d’Estaing, au ras du radier sur lequel sera coulé

dans quelques mois le bitume de la nouvelle sortie ouest de la voie

Mathis (SOVM), Christian Estrosi ne cache pas sa satisfaction. Et

peut-être, aussi, un peu de soulagement.

Le maire de Nice a effectué une visite d’étape, ce mercredi 22